Перейти к:

Цифровая история права: начала методологии

https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.2

EDN: cfnahc

Аннотация

Цель: теоретически обосновать основные начала методологии нового междисциплинарного направления в социогуманитаристике – цифровой истории права и продемонстрировать эвристический потенциал цифровых технологий в историко-правовых науках.

Методы: исследование основано на системном, формально-логическом, сравнительном общенаучных методах.

Результаты: сделан вывод, что методология цифровой истории права основана, во-первых, на источникоцентричном подходе, рассматривающем источник как макрообъект наук о человеке и обществе, через который совершается информационный обмен (концепция когнитивной истории О.М. Медушевской), и, во-вторых, на сочетании традиционных методов истории права с цифровыми техниками и технологиями и основанными на них методиками – в рамках научно-исследовательской программы историко-правового (историко-юридического) источниковедения. Предпринята попытка обобщить существующие цифровые технологии и основанные на них методы и методики в приложении к историко-правовым наукам. На примерах конкретных исследований показан их эвристический потенциал.

Научная новизна: впервые в отечественной историко-правовой науке обосновывается методология цифровой истории права как междисциплинарного направления, изучающего прошлое права и государства с помощью цифровых информационно-коммуникационных технологий и инструментов.

Практическая значимость: в условиях актуальных в последние годы «поворотов» в социо-гуманитарных науках (цифровом, лингвистическом, визуальном и др.), развития цифрового типа социальной коммуникации, изменяются и методологические подходы к получению нового знания, появляются новые междисциплинарные отрасли научного знания, а также и новые требования к квалификации исследователей. Происходящие изменения затрагивают и историко-правовые науки: цифровая история права формируется как междисциплинарное направление в рамках цифровой гуманитаристики, на стыке с историей, юриспруденцией и информатикой. Понимание и применение цифровых технологий и основанных на них методах научного познания в историко-правовых исследованиях открывает новые возможности для историков права в определении направлений своих научных изысканий, получении новых научных результатов, что в конечном счете расширяет наши представления об историко-правовых фактах, явлениях и процессах.

Ключевые слова

Для цитирования:

Лонская С.В. Цифровая история права: начала методологии. Journal of Digital Technologies and Law. 2024;2(1):14–33. https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.2. EDN: cfnahc

For citation:

Lonskaya S.V. Digital History of Law: Principles of Methodology. Journal of Digital Technologies and Law. 2024;2(1):14–33. https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.2. EDN: cfnahc

Введение

Понимание науки как сферы человеческой деятельности, где происходят производство и обмен новыми знаниями, позволяет рассматривать этот процесс в ракурсе информационного подхода: ведь информация и есть сведения, знания о мире1. Давно установленная в науке связь между способами хранения, обработки и передачи информации, с одной стороны, и формами человеческого восприятия и мышления – с другой (Маклюэн, 2018) дает основание утверждать, что типы передачи информации в социуме оказывают влияние и на научное знание в части его методологии. Поэтому цифровой поворот в науке мы понимаем как состояние изменения методологических подходов к получению нового знания в результате появления электронного (цифрового) типа социальной коммуникации.

В последние десятилетия дисциплинарная структура науки в мире пополнилась комплексом цифровых наук. Цифровая гуманитаристика, как пример такого комплекса научных дисциплин на базе цифровых технологий, уже приобрела достаточное влияние, сформировала широкое сообщество, развивается с точки зрения разработки теоретических проблем, несмотря на определенный скептицизм ряда исследователей (Goebel, 2021).

В рамках цифровой гуманитаристики постепенно вызревает и цифровая история права. Оставаясь в рамках своего предмета (изучения прошлого права и государства), цифровая история права получает новые знания с помощью цифровых информационно-коммуникационных технологий и инструментов, что в дисциплинарной структуре науки выводит ее в круг междисциплинарности с точки зрения методологии. Сформулировать начала этой методологии для историков права становится важной научной проблемой, которая в последние годы начинает решаться (Birr, 2016; Robertson, 2016; Tanenhaus & Nystrom, 2016b; Küsters et al., 2019; Volkaert, 2021). Ниже мы определим основные уровни методологического знания и их содержание применительно к цифровой истории права, обобщим и продемонстрируем эвристический потенциал современных цифровых технологий и основанных на них методов в приложении к историко-правовым наукам.

1. Модель структуры методологического знания в приложении к отдельной научной дисциплине

Обоснование методологии цифровой истории права можно представить в виде модели, основывающейся на общих представлениях о структуре методологии (методологического знания). Согласно философу Э. Г. Юдину (Юдин, 1978), здесь выделяются четыре уровня:

- философская методология: общие принципы познания, предпосылки и ориентиры познавательной деятельности, категориальный строй науки;

- общенаучная методология: концепции, воздействующие на группу фундаментальных научных дисциплин, относительно безразличные к конкретной предметной области;

- конкретно-научная методология: совокупность методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине, с соответствующей предметной интерпретацией и разработкой;

- методика и техника научного исследования: набор процедур, обеспечивающих получение и первичную обработку эмпирического материала при условии соблюдения требований достоверности и единообразия.

Примерно такая же четырехуровневая структура воспроизводится и правоведом Н. Н. Тарасовым: философские средства, общенаучные средства, специально-юридические средства, методики и техники исследований (Тарасов, 2001).

У Д. А. Керимова выделяются также четыре уровня: диалектико-мировоззренческий, общенаучный (междисциплинарный), частнонаучный, переходный от познавательно-теоретической к практически-преобразовательной деятельности (Керимов, 2001). При этом он не соглашается с включением в ряд уровней методик и техник исследования, поскольку они «не отражают объективных закономерностей познания и поэтому лишены методологического значения» (Керимов, 2001).

С. В. Кодан, обосновывая методологию историко-юридического источниковедения как отдельной научной дисциплины, исходит из пяти уровней методологических средств: методологических принципов, методологических подходов, конкретно-научных методов, методики исследования, техники исследования (Кодан, 2018). Он же выделяет два обобщенных уровня методологического знания: конкретно-научную методологию (принципы, подходы, методы) и процедурно-научную методологию, в которую включает методики, техники (ресурсы и средства) и технологии (приемы использования техник и способы организации деятельности). Первый уровень содержит общие требования и определяет набор познавательных инструментов, а нижестоящий уровень носит операционный характер, выступает как набор методологических инструментов-операций (Кодан, 2022a).

Это, однако, не означает, что два вышестоящих уровня (философский и общенаучный) выпадают из общей картины. Они остаются, поскольку «относительно безразличны», по Э. Г. Юдину (Юдин, 1978), к конкретной предметной области, но в целом задают парадигму исследований, или научно-исследовательскую программу (Котенко, 2006; Кун, 2003; Лакатос, 1995). Включение же методик, техник и технологий в методологию научного познания нам представляется оправданным именно в силу их обособления как инструментально-операциональной компоненты (уровня) методологии научного исследования, тем более в контексте применения информационных (компьютерных, цифровых) технологий. Представляется, что истоки генезиса методологии цифровых исследований находятся именно в техниках и технологиях, которые получили ученые с середины прошлого столетия, когда началась компьютерная эра. Информационно-коммуникационные техники и технологии, в свою очередь, сформировали новые методики и методы или привнесли существенные трансформации в уже существующие.

Фактически философский, общенаучный и конкретно-научный уровни методологии имеют аналогичную структуру и могут быть объединены в единый макроуровень, который мы бы назвали парадигмальным (нормативным), поскольку на этом уровне определяются принципы, подходы и методы исследования (общенаучная парадигма, общенаучная и конкретно-научная исследовательская программа). Методики, техники и технологии, как мы уже заметили, в совокупности образуют не просто процедурный, а инструментально-операциональный уровень методологии. Из этой структуры методологического знания мы и будем исходить далее.

2. Философский и общенаучный уровни методологии цифровой истории права

Э. Г. Юдин определяет методологический подход как «принципиальную методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» (<Юдин, 1978). Отметим еще одно важное замечание философа: научное исследование строится, как правило, на совокупности подходов при условии, что они не взаимоисключают друг друга и адекватны определенным типам исследовательских задач (Юдин, 1978).

Философский уровень определяет самые общие мировоззренческие позиции исследователя – и онтологические, и эпистемологические. В рамках этой статьи мы не будем вдаваться в подробный анализ и описание философско-мировоззренческих оснований научного исследования, а ограничимся лишь констатацией того факта, что традиционно в научно-методологической и учебной литературе на этом уровне выделяют противопоставляемые метафизический и диалектический подходы2, хотя современная постклассическая наука уходит от этой дихотомии (Честнов, 2012).

Спускаясь на уровень общенаучных концепций, воздействующих на группу научных дисциплин и служащих переходным звеном от общемировоззренческих материй к конкретным наукам, мы, очевидно, попадаем в круг концепций в рамках цифровых социогуманитарных наук (цифровой гуманитаристики) и общих исследовательских задач, которые решаются в рамках цифрового поворота в гуманитарном знании. Научный статус цифровой гуманитаристики как очень молодого направления все еще окончательно не определен. Метафора некоего методологического или технологического «зонтика» над гуманитарными науками, полагаем, не может рассматриваться как научная категория. Однако основные направления исследований в области цифровых гуманитарных наук, а значит и задачи, уже ясны, и есть главное, что их объединяет: цифровые исследования – это работа с данными при помощи цифровых инструментов3.

Но откуда же берутся данные (data)? Ответ очевиден: из разнообразных источников. Поиск, обработка и интерпретация источников, получение из них новой информации, дальнейшая работа с этой информацией, перекодированной в данные, и другая научная работа – в этом состоят базовые исследовательские процедуры, осуществляемые с помощью цифровых методик, техник и технологий. Отсюда полагаем, что в качестве ведущей общенаучной методологической концепции цифровой гуманитаристики может быть принята основанная на феноменологической парадигме концепция когнитивной истории О. М. Медушевской (Медушевская, 2008). Источник здесь рассматривается как эмпирическая данность, макрообъект всех наук о человеке и обществе, через который совершается информационный обмен в социуме. Такой «источникоцентричный» методологический подход, а в его рамках и общенаучный источниковедческий метод и задают, на наш взгляд, парадигму цифровых социогуманитарных исследований; С. В. Кодан называет ее источниковедческой парадигмой (Кодан, 2022b).

Источникоцентричный подход, определяемый как главный ориентир исследования, сочетаем и с другими известными общенаучными принципами и подходами: объективности, историзма, системным, сравнительным, структурно-функциональным, антропологическим, деятельностным, сетевым, институциональным и т. д. Непосредственное сочетание общенаучных принципов, подходов и методов (теоретических и эмпирических) будет зависеть от предмета, проблем и задач конкретного исследования, которые формулируются уже на следующем уровне методологического знания, а также от тех данных, которые окажутся в распоряжении исследователя.

3. Конкретно-научный и инструментально-операциональный уровни методологии цифровой истории права

3.1. Методология цифровой истории права в аспекте предмета и источников исследования

История права – изначально междисциплинарная наука, находящаяся на стыке истории и юриспруденции. Цифровая история права по определению еще далее раздвигает свои границы. Мы рассматриваем ее как междисциплинарное направление в рамках цифровой гуманитаристики, на стыке с историей, юриспруденцией и информатикой. В то же время цифровая история права остается в пределах своего традиционного предмета – изучения правовых фактов, явлений и процессов прошлого, синтеза исторического анализа правовых ситуаций и правового анализа исторических ситуаций. Связь с цифровой гуманитаристикой и информатикой на цифровом повороте обогащает историю права не с точки зрения предмета, а с точки зрения методологии.

На уровне конкретно-научной методологии историко-правовых исследований общенаучные источникоцентричный подход и источниковедческий метод (источниковедческая парадигма) переходят в основном в русло методологии (научно-исследовательской программы) историко-правового (историко-юридического) источниковедения (Кодан, 2018, 2022a, 2022b). Историк права имеет дело с историко-правовыми источниками, через которые познается история государственно-правовых явлений и процессов. В силу этого комплекс традиционных принципов, подходов и методов, присущих историко-правовой науке, сохраняется. Историко-генетический, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы, метод толкования права и другие продолжают оставаться в арсенале и цифрового историка права, особенно на этапе первичной обработки и интерпретации источников. Но подход к самой проблеме источников для цифрового историка права меняется, поскольку на этом методологическом уровне исследователь работает уже не просто с источниками, но и с данными (data).

Гуманитарные данные бывают разными. Авторы пособия «Введение в цифровые гуманитарные исследования»4 приводят такие примеры: текстовые файлы; данные, собранные с помощью парсинга и API из сети Интернет; цифровые изображения предметов; геопространственные данные; аудиофайлы; метаданные. Главное свойство данных, с которыми можно работать с помощью цифровых технологий, заключается в их формализованности. Некоторые данные должны быть предварительно преобразованы, чтобы приобрести формализованный машиночитаемый вид. Например, текстовые файлы получают специальную разметку (этот процесс носит название аннотирования данных), аккумулируются в корпусы текстов, и далее они уже пригодны для обработки и получения новой информации с помощью, например, методов математической лингвистики и компьютерных средств.

Могут ли гуманитарные данные быть историко-правовым источником? Думается, развитие современного историко-правового источниковедения дает положительный ответ на этот вопрос. Данные извлекаются из источников, источники преобразуются в данные. Наверное, важнее рассматривать проблему в технологической плоскости: как осуществлять процедуры кодирования «текстов» (историко-правовых источников в самом широком смысле) в «данные», как применять компьютерные средства в своих исследованиях и т. д. Это, безусловно, требует достаточного уровня цифровой квалификации исследователя.

3.2. Терминология и структура инструментально-операционального уровня методологии цифровой истории права

Выше мы не давали отдельных определений для методологических принципов и методов исследования, полагая, что, невзирая на многообразие существующих дефиниций, смысл этих понятий читателю ясен. Определение методологического подхода мы привели по Э. Г. Юдину (Юдин, 1978), оно прошло проверку временем и не устарело. Можно спорить, например, что первичней – принципы или подходы, однако здесь мы не стремимся разрешать этот спор. Авторская позиция, надеемся, понятна: принципы как исходные идеи, положения мы ставим первыми. Подробная разработка методологических принципов цифровой истории права – отдельный большой вопрос, его мы вывели за рамки настоящей статьи. Как представляется, в дополнение к традиционным принципам истории права речь в первую очередь может идти о принципах, связанных с информационными технологиями и данными: например, о принципах качества данных (их полноты, достоверности, сопоставимости), принципах интерпретации, визуализации и т. д.

При описании содержания инструментально-операционального уровня методологического знания различными авторами, как мы уже видели, используются в основном категории «методика» и «техника». С. В. Кодан добавляет к этому технологию (Кодан, 2022a). В сильно упрощенном виде мы бы свели все к методикам и средствам, но требования достаточности и полноты заставляют расставить все по своим местам, по крайней мере, в контексте данной работы.

В отличие от метода методика – это реализация метода на деле. Если метод определяет путь достижения научного результата, то методика – это последовательность, алгоритм действий и процедур, направленных на достижение научного результата. Например, если вы применяете метод корреляционного анализа, то методика будет включать сбор данных, выбор типа и меры связи признаков, сами числовые вычисления.

Отдельные элементы методики предполагают, что при их выполнении будут привлечены некоторые инструменты познания, с помощью чего осуществляется исследование. Это необязательно могут быть какие-то материальные вещи (компьютеры, например). Инструментом познания является язык, с помощью которого мы называем явления и вводим однозначные понятия и определения. Инструментом будет логика, которая помогает строить суждения и умозаключения. Инструментами могут быть компьютерные программы, измерительные шкалы и т. д.

Инструменты, а также ресурсы допустимо, на наш взгляд, объединить понятием «средства», тем более что философская энциклопедия определяет технику через родовое понятие «средства», упоминая и «инструменты», и делает оговорку, что к технике относят также знания и навыки, с помощью которых люди эти средства используют5. Однако в методологической литературе чаще используется термин «техника», чего будем придерживаться и мы.

Инструментом можно действовать, используя различные приемы, т. е. особые способы применения. Например, для визуализации и анализа данных вы выбрали инструмент «диаграмма». Выбор типа диаграммы, подписи данных на диаграмме и другие операции – часть приемов использования этого инструмента. Для построения диаграммы выбирается еще один цифровой инструмент – специальная компьютерная программа (редактор), приемы работы с которым также надо освоить. Приемы – уже не инструментальная, а операциональная компонента исследования, которая связывается с понятием технологии.

Ситуация со значением понятия «технология» и его соотношением с техникой выглядит весьма неоднозначно. Философ Е. В. Ушаков отмечает этот факт и использует понятие «техника» в узком смысле как совокупность технических объектов, специально созданных и применяемых человеком артефактов (орудий, инструментов, приспособлений, машин и пр.)6. В отношении же технологии Е. В. Ушаков насчитывает не менее пяти ее этимологических значений, в том числе, в соответствии с подходом философа К. Митчема, как объект, процесс, знание, вид деятельности и волевое устремление7. С. В. Кодан рассматривает технологию в конкретном смысле – как исследовательский, методологический, инструмент, систему познавательных средств (Кодан, 2022a). В этом он солидаризируется с Р. Г. Валиевым, определяющим юридическую технологию как «организационно-функциональный механизм реализации инструментального арсенала юридической техники» (Валиев, 2016).

Следует отметить, что в юридической доктрине понятия юридической техники и юридической технологии получили подробную разработку. Историю развития этих доктринальных представлений обстоятельно описывает, например, М. В. Залоило8. Так, С. С. Алексеев юридическую технику представлял как совокупность средств (собственно технику) и методов, приемов (технологий)9. Деятельностного подхода в определении юридической технологии придерживаются В. М. Баранов10, Н. А. Власенко (Власенко и др., 2013), А. Н. Миронов (Миронов, 2008).

Возвращаясь к философскому определению технологии, укажем ее существенные принципы: рациональность, целенаправленность, воспроизводимость, результативность, эффективность. Согласно определению Е. В. Ушакова, «наличие технологии в современном смысле для той или иной деятельности означает, как правило, существование структурированного способа действий, поддержанного эффективными материально-техническими средствами»11.

Таким образом, инструментально-операциональный уровень методологии цифровой истории права включает:

- методики: описание последовательности, алгоритма действий и процедур, направленных на достижение научного результата;

- техники: инструменты (средства) и ресурсы, с помощью которых осуществляются методики;

- технологии: приемы использования техник и способы организации исследовательской деятельности.

3.3. Методология цифровой истории права в действии: как это работает?

Как мы уже указывали, новые научные проблемы и задачи, которые формулирует цифровой историк права, влекут за собой и расширение методологических основ, использование, наряду с традиционными, новых методов и методик исследования, связанных с применением цифровых технологий. Научные проблемы и задачи при этом могут касаться всех трех компонент (направлений) цифрового поворота (Гарскова, 2019): ресурсного (создание баз данных, оцифровка источников), аналитического (получение новых знаний) и прикладного (применение цифровых платформ). Примерный алгоритм деятельности исследователя в цифровой среде будет включать шаги по сбору и первичной обработке информации (созданию баз данных, переводу «текста» в «данные», ее структурированию, визуализации и т. п.) и непосредственно получению новой информации, которую необходимо проанализировать, интерпретировать, сохранить и снова декодировать в привычный «текст» научной статьи, доклада и т. п.

Вот, например, каким образом описывает конкретно-научный уровень методологии своего исследования по теме «Внедрение свободной торговли. Регулирование международной торговли в Бельгии (1860–1865)» бельгийский исследователь Ф. Фолькарт12. В рамках исследования им были поставлены три проблемы (исследовательских вопроса): установить ключевые положения европейских торговых соглашений; установить содержание доктрины международного торгового права; описать дипломатическую практику. Если для решения этих проблем использовать традиционные методы, то можно остановиться на текстуальном анализе (толковании права) и историко-генетическом методе. Если же применить и цифровые методы, которые дополнят (а не заменят!) традиционные, то исследователь останавливает свой выбор на методах сетевого анализа (дискурсивном сетевом анализе, библиометрическом анализе) и методе математической лингвистики (обработке естественного языка). Безусловно, использование указанных цифровых методов основывалось на соответствующих методиках, техниках и технологиях, составляющих инструментально-операциональный уровень методологии данного исследования: создание базы данных договоров, визуализация цитирований, качественный контент-анализ, использование языка программирования R и др.

Попробуем обобщить, что из всего этого арсенала может применяться цифровыми историками права.

К перспективным и уже апробированным (Hitchcock & Turkel, 2016; Romney, 2016; Tanenhaus & Nystrom, 2016a, 2016b; Ward & Williams, 2016; Küsters et al., 2019; de Jong & van Dijck, 2022) методам цифровой истории права могут быть отнесены:

- количественные (статистические) методы;

- методы сетевого анализа;

- методы корпусной (математической) лингвистики;

- методы компьютерного моделирования.

Нетрудно заметить, что почти все эти методы восходят к математической обработке источников. Квантитативная история, благодаря научной школе И. Д. Ковальченко, активно развивалась сначала в СССР, а затем и в России, на этой базе начинала свое становление и цифровая историческая наука. Вычисления и их визуализация стали намного проще с появлением компьютеров.

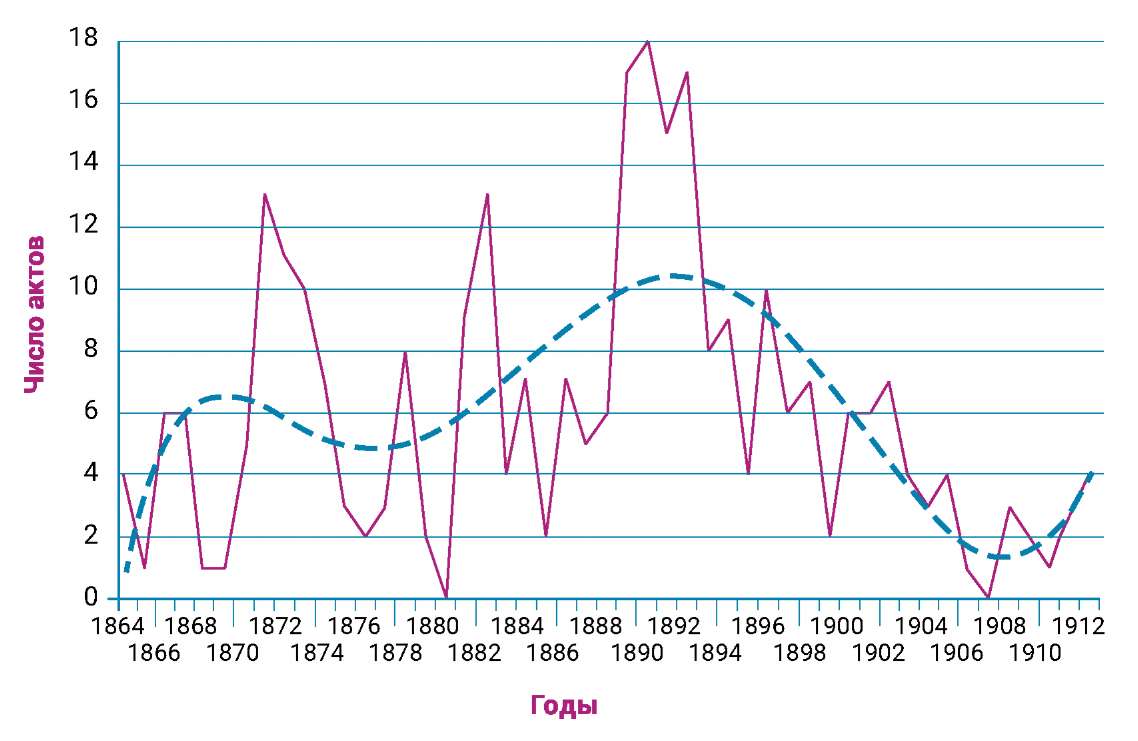

Количественные исследования в истории права с использованием методов контент-анализа, корреляционно-регрессионного анализа и других вполне уместны, тем более что массовые источники (статистика, делопроизводственная документация и т. п.) входят в предмет научных интересов историков права. Например, одним из количественных методов, примененных автором этой статьи в своей докторской диссертации, был статистический метод анализа динамических рядов13. Подробно распишем ход исследования через методологические категории, начав для краткости с конкретно-научного уровня методологического знания.

Гипотеза (исследовательский вопрос, задача) состоит в том, что периодизация истории мировой юстиции требует уточнения хронологических рамок второго периода («ревизии Судебных уставов 1864 г.»). Разные авторы привязывали его к разным временным точкам, укладывавшимся в период от начала 1870-х до конца 1880-х гг. Основным критерием периодизации выступает правотворческая динамика как внешний фактор воздействия на систему. Если принятие правового акта рассматривать как переменную, изменяющуюся ежегодно, то для такого типа данных метод анализа временных динамических рядов может обнаружить искомые закономерности. Итак, поставлен вопрос, выбран метод. Переходим на инструментально-операциональный уровень.

На основе историко-правового источника – Полного собрания законов Российской империи (хронологический и предметный указатели к нему) – получаем материал для обработки: количество принятых правовых актов по годам (с 1864 по 1912 г.), предметом регулирования которых выступала мировая юстиция. Далее моделируем временной динамический ряд: выбирается тип ряда (простой, интервальный), данные заносятся в таблицу, строится график (в программе Microsoft Excel), вычисляется линия тренда (поскольку данные нестабильные, выбирается полиномиальный тип линии). Перед нами – методика, техника и технология: алгоритм действий, набор ресурсов (текст Полного собрания) и средств (компьютер, софт, график), приемы работы с ресурсами и средствами (построение таблицы, графика, линии тренда).

Полученные результаты интерпретируются. На графике (рис. 1) мы видим несколько максимумов правотворческой деятельности, а линия тренда (пунктиром) показывает, что именно с конца 1870-х гг. динамика набирает рост, достигая максимума около 1890 г. Таким образом, аналитически установленные хронологические рамки второго периода истории мировой юстиции в России, когда правотворческая деятельность оказалась наиболее интенсивной, нашли свое подтверждение количественно. Традиционные логические, историко-сравнительный, формально-юридический методы, метод периодизации дополнены количественными методами и цифровыми технологиями.

Рис. 1. Динамика принятия правовых актов Российской империи 1864–1912 гг.

по вопросам мировой юстиции

Пример применения сетевого анализа и методов компьютерной лингвистики мы могли видеть выше в исследовании Ф. Фолькарта. Ниже приведем результат собственных исследований – сетевой анализ правовых позиций Уставного суда Калининградской области, действовавшего с 2003 по 2021 г.

Узлами сети выступают постановления суда (они обозначены индексами) и правовые принципы, которые в этих постановлениях упоминаются. Из рис. 2 видно, что в своей правовой аргументации суд чаще всего опирался на принципы равенства, правовой определенности и справедливости (эти узлы имеют наибольший размер на схеме). Немало постановлений содержат ссылки сразу на несколько правовых принципов. Схема выполнена автором статьи с помощью пакета программного обеспечения для сетевого анализа и визуализации Gephi на основе базы данных, подготовленной коллективом исследователей Балтийского федерального университета имени И. Канта по итогам систематизации постановлений и правовых позиций Уставного суда Калининградской области. Большая часть правовых позиций была опубликована в 2020 г. (Лонская и др., 2020), недавно завершена работа над электронной базой постановлений.

Смоделировать пространственную динамику историко-правовых явлений и процессов, локализацию их во времени и пространстве (хронотопе), где происходит правовая коммуникация, помогут пространственное и 3D-моделирование (использование технологии геоинформационных систем, картирования («маппинга») и т. д.). Сошлемся здесь на несколько любопытных исследовательских проектов, демонстрирующих, каким образом можно использовать метод компьютерного моделирования в истории права: 3D-модель «Старого суда» Олд Бейли14, карту преступлений средневекового Лондона<15, аналогичные кейсы, опирающиеся на российскую статистику16, интерактивную карту шотландских ведовских процессов17.

Рис. 2. Правовые принципы в аргументации правовых позиций

Уставного суда Калининградской области (2003–2021 гг.)

Отметим также еще одну сферу приложения усилий цифровых историков права – ресурсное направление цифрового поворота (оцифровка источников, создание баз данных). Это важно не только для сохранения существующих источников и в целом для облегчения их доступности. Это имеет значение и для создания массива данных, с которыми будут работать исследователи. Речь идет не просто о конвертации печатных публикаций в формат электронного файла (хотя и это необходимо), а о создании корпусов юридических текстов, цифровых коллекций, библиотек, поисковиков и т. п. Обратим внимание на ряд важных, как нам представляется, достижений в этой области.

Во-первых, назовем наверняка известное историкам права Полное собрание законов Российской империи в цифре, подготовленное Национальной электронной библиотекой18. Будем надеяться, что проект получит свое развитие, и тексты великого памятника российского права станут пригодны и для их машинной обработки. Во-вторых, корпус правовых текстов RusLawOD (Институт проблем правоприменения ЕУСПб)19. Это уже проект из области корпусной лингвистики. Он охватывает новейшую историю России, но когда-нибудь в таком формате цифровые историки права будут работать и с законодательством более ранних времен. В-третьих, проект Академии наук в Гамбурге и Гамбургского университета Formulae – Litterae – Chartae – исследование средневековых формул в правовых документах и сборниках, их оцифровка и пополнение базы данных20. Возможно, такой банк юридических формул из памятников российского права со временем появится и у нас. Этими примерами работа в рамках ресурсного направления не исчерпывается; подобных проектов появляется все больше, а поле деятельности здесь обширное. Мы только лишь привлекли внимание читателей к данной проблематике цифровых исследований истории права (в особенности внешней истории права).

Цифровые инструменты – ключевая часть методологической техники – развиваются стремительнее, чем ученые получают новые знания. Это не только «железо» – компьютеры и периферийные устройства, но и в большей степени софт – программное обеспечение: от элементарных приложений, входящих в офисные пакеты, до целых интеллектуальных систем. За рынком и предложениями в этой сфере необходимо постоянно следить, потому что одни инструменты появляются и исчезают, другие постоянно совершенствуются в новых версиях. Необходимо понимать возможности этого инструментария, пригодность для решения научных задач, уметь выбирать (а может быть, и создавать) релевантные средства для конкретного научного исследования и уметь работать с ними. Повторим, что это предъявляет дополнительные требования к цифровым историкам права: надо обладать не только высокой квалификацией исследователя, но и соответствующей цифровой компетентностью.

Эвристический потенциал цифровых методов и технологий заключается в том, что они открывают новые возможности для извлечения информации из источников, а в сочетании с традиционными методами исследования создают кумулятивный эффект, расширяя границы наших представлений о прошлом государства и права. Рассуждая об охвате «замещения» человеческого интеллектуального научного творчества цифровыми технологиями (а с развитием искусственного интеллекта опасения в неконтролируемом и избыточном таком «замещении» высказываются все чаще), заметим: не следует придавать искусственному интеллекту и подобным сущностям субъектность. Это лишь инструменты, технологии. Безусловно, на этапах поиска, отбора, обработки источников они уже незаменимые помощники. Но в деле интерпретации полученной новой информации, ее аксиологизации субъектен человек – ученый, исследователь, занимающийся творческой научной деятельностью.

Заключение

Мы попытались лишь в самых общих чертах сконструировать методологию цифровой истории права, опираясь на традиционную структуру методологического знания, разработанную в отечественной философской и юридической науке. Парадигмальный (нормативный) макроуровень методологии, включающий философский, общенаучный и конкретно-научный уровни, задает принципы, подходы и методы исследования. Методики, техники и технологии составляют инструментально-операциональный уровень методологии.

Исходя из представлений о том, что источник – это макрообъект социогуманитарных наук (концепция когнитивной истории О. М. Медушевской), мы пришли к выводу, что цифровая история права методологически в общенаучном плане опирается на источниковедческую парадигму («источникоцентричный» подход и источниковедческий метод). На конкретно-научном и инструментально-операциональном уровнях методологии цифровая история права сочетает традиционные подходы и методы истории права с цифровыми техниками и технологиями и основанными на них методиками в рамках научно-исследовательской программы историко-правового (историко-юридического) источниковедения. Непосредственное комбинирование традиции и цифры зависит от предмета, проблем, задач конкретного исследования.

Таким образом, для цифрового историка права, работающего на стыке истории, юриспруденции и информатики, меняется не предмет исследования, а методология, в центре которой взгляд на историко-правовые источники как на носители информации, данные (data), откуда новое научное знание добывается с помощью цифровых инструментов и технологий. Полнота и объективность новых научных результатов достигается только в условиях использования комплекса традиционных и цифровых познавательных средств. И для получения таких результатов нужен исследователь, обладающий, помимо квалификации историка-правоведа, необходимыми знаниями и умениями работы в цифровом мире.

1. ISO/IEC 10746-2: 2009. Information technology – Open distributed processing – Reference model: Foundations – Part 2. https://clck.ru/37zw3i

2. Немытина, М. В., Михеева, Ц. Ц., Лапо, П. В., Гуляева, Е. Е. (2022). История и методология юридической науки = History and Metodology of Legal Science: учебное пособие для магистрантов (2-е изд.). Москва: РУДН.

3. Пучковская, А. А., Зимина, Л. В., Волков, Д. А. (2021). Введение в цифровые гуманитарные исследования: учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Университет ИТМО. https://clck.ru/37zwUL

4. Пучковская, А. А., Зимина, Л. В., Волков, Д. А. (2021). Введение в цифровые гуманитарные исследования: учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Университет ИТМО. https://clck.ru/37zwUL

5. Розин, В. М. (2010). Техника. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. IV. Москва: Мысль.

6. Ушаков, Е. В. (2023). Философия техники и технологии: учебник для вузов. Москва: Юрайт.

7. Там же.

8. Залоило, М. В. (2022). Современные юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое пособие. Москва: ИЗиСП: НОРМА: Инфра-М. https://clck.ru/37zz7W

9. Алексеев, С. С. (1982). Общая теория права: курс лекций (В 2 т. Т. 2). Москва: Юридическая литература.

10. Баранов, В. М. (2000). Предисловие. В сб. Проблемы юридической техники. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации.

11. Ушаков, Е. В. (2023). Философия техники и технологии: учебник для вузов. Москва: Юрайт.

12. Volkaert, F. (2021). Embedding free trade (1860–1865): visualising networks and arguments through discourse network analysis. In Digital Methods and Resources in Legal History, Abstracts. Frankfurt. https://clck.ru/37zz5a

13. Лонская, С. В. (2016). Институт мировой юстиции в России: историко-теоретическое правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург. https://clck.ru/37zwxF

14. Voices in the Courtroom. Digital panopticon. https://clck.ru/3829gF

15. Eisner, M. (2018). Interactive London Medieval Murder Map. University of Cambridge: Institute of Criminology. https://goo.su/ijzUEg

16. Картирование криминала и рост средневековых городов: зачем историкам ГИСы. Системный БлокЪ. https://clck.ru/37zxjr

17. Interactive Witchcraft Map. https://goo.su/3VAO1zF

18. Полное собрание законов Российской империи. Электронная библиотека РНБ. https://clck.ru/37zyAE

19. Корпус правовых текстов RusLawOD. GitHub. https://clck.ru/37zyCJ

20. Formulae – Litterae – Chartae. https://clck.ru/37zyDS

Список литературы

1. Валиев, Р. Г. (2016). О некоторых теоретических и практических аспектах юридической техники и технологии. Ученые записки Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, 12, 3–12. https://elibrary.ru/xbhvfh

2. Власенко, Н. А., Абрамова, А. И., Арзамасов, Ю. Г., Иванюк, О. А., Калмыкова, А. В. (2013). Нормотворческая юридическая техника: монография. Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. https://elibrary.ru/suirer

3. Гарскова, И. М. (2019). «Цифровой поворот» в исторических исследованиях: долговременные тренды. Историческая информатика, 3, 57–75. https://doi.org/10.7256/2585-7797.2019.3.31251

4. Керимов, Д. А. (2001). Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): монография (2-е изд.). Москва: Аванта+.

5. Кодан, С. В. (2022a). Научная деятельность в сфере юриспруденции методологические проблемы технологизации и технологий. В кн. Юридическая деятельность: содержание, технологии, принципы, идеалы: монография. Москва: Проспект. https://elibrary.ru/nkaohi

6. Кодан, С. В. (2018). Методология историко-юридического источниковедения: целевые установки, функциональная направленность, уровни организации познавательных средств. Генезис: исторические исследования, 12, 67–80. EDN: https://elibrary.ru/snxeal. DOI: https://doi.org/10.25136/2409868x.2018.12.28474

7. Кодан, С. В. (2022b). Источниковедческая парадигма в современной юриспруденции: от изучения источников и форм права к научной дисциплине. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 4(60), 12–21. EDN: https://elibrary.ru/glrssb. DOI: https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-4-12-21

8. Котенко, В. П. (2006). Парадигма как методология научной деятельности. Библиосфера, 3, 21–25. https://elibrary.ru/htlyan

9. Кун, Т. (2003). Структура научных революций. Москва: Прогресс.

10. Лакатос, И. (1995). Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Москва: Медиум.

11. Лонская, С. В., Герасимова, Е. В., Ландау, И. Л., Кузнецов, А. В. (2020). Правовые позиции Уставного Суда Калининградской области. 2003–2018 гг.: научно-практическое издание. Москва: Проспект. https://elibrary.ru/optcus

12. Маклюэн, М. (2018). Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. Москва: Академический проект.

13. Медушевская, О. М. (2008). Теория и методология когнитивной истории: монография. Москва: РГГУ.

14. Миронов, А. Н. (2008). Юридическая технология. Юридическая техника, 2, 63–66. https://elibrary.ru/rbrqud

15. Тарасов, Н. Н. (2001). Методологические проблемы юридической науки: монография. Екатеринбург: Издательство Гуманитарного университета. https://elibrary.ru/izfrzl

16. Честнов, И. Л. (2012). Постклассическая теория права: монография. Санкт-Петербург: Издательский дом «Алеф-пресс». https://elibrary.ru/qssdiv

17. Юдин, Э. Г. (1978). Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. Москва: Наука.

18. Birr, C. (2016). Die geisteswissenschaftliche Perspektive: Welche Forschungsergebnisse lassen Digital Humanities erwarten? Rechtsgeschichte – Legal History, 24, 330–334. https://doi.org/10.12946/rg24/330-334

19. de Jong, H., & van Dijck, G. (2022). Network analysis in legal history: an example from the Court of Friesland: Remarks on the benefits. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’histoire du droit / The Legal History Review, 90(1–2), 250–262. https://doi.org/10.1163/15718190-20220004

20. Goebel, M. (2021). Ghostly Helpmate: Digitization and Global History. Geschichte Und Gesellschaft, 47(1), 35–57. https://doi.org/10.13109/gege.2021.47.1.35

21. Hitchcock, T., & Turkel, W. J. (2016). The Old Bailey Proceedings, 1674–1913: Text Mining for Evidence of Court Behavior. Law and History Review, 34(4), 929–955. https://doi.org/10.1017/S0738248016000304

22. Küsters, A.,Volkind, L., & Wagner, A. (2019). Digital Humanities and the State of Legal History. A Text Mining Perspectiv. Rechtsgeschichte – Legal History, 27, 244–259. http://dx.doi.org/10.12946/rg27/244-259

23. Robertson, S. (2016). Searching for Anglo-American Digital Legal History. Law and History Review, 34(4), 1047–1069. https://doi.org/10.1017/S0738248016000389

24. Romney, C. W. (2016). Using Vector Space Models to Understand the Circulation of Habeas Corpus in Hawai’i, 1852–92. Law and History Review, 34(4), 999–1026. https://doi.org/10.1017/S0738248016000353

25. Tanenhaus, D. S., & Nystrom, E. C. (2016a). “Let’s Change the Law”: Arkansas and the Puzzle of Juvenile Justice Reform in the 1990s. Law and History Review, 34(4), 957–997. https://doi.org/10.1017/S0738248016000341

26. Tanenhaus, D. S., & Nystrom, E. C. (2016b). The Future of Digital Legal History: No Magic, No Silver Bullets. American Journal of Legal History, 56(1), 150–167. https://doi.org/10.1093/ajlh/njv017

27. Volkaert, F. (2021). OK Computer? The digital turn in legal history: a methodological retrospective. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’histoire du droit / The Legal History Review, 89(1–2), 1–46. https://doi.org/10.1163/15718190-12340011

28. Ward, R., & Williams, L. (2016). Initial views from the Digital Panopticon: Reconstructing Penal Outcomes in the 1790s. Law and History Review, 34(4), 893–928. https://doi.org/10.1017/S0738248016000365

Об авторе

С. В. ЛонскаяРоссия

Лонская Светлана Владимировна – доктор юридических наук, доцент, профессор образовательно-научного кластера «Институт управления и территориального развития»

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, 6

WoS Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/V-9227-2017

Google Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?user=gGpufQ4AAAAJ

РИНЦ Author ID: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=370137

Конфликт интересов:

Автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

- новые направления изучения прошлого о праве и государстве с помощью цифровых информационно-коммуникационных технологий и инструментов;

- цифровая гуманитаристика как новое междисциплинарное направление и эвристический потенциал цифровизации в историко-правовых науках;

- сочетание традиционных и новых методов изучения истории права и государства: методологические вопросы;

- научно-исследовательская программа историко-правового (историко-юридического) источниковедения и возможности для расширения представлений и знаний об историко-правовых фактах, явлениях, процессах.

Рецензия

Для цитирования:

Лонская С.В. Цифровая история права: начала методологии. Journal of Digital Technologies and Law. 2024;2(1):14–33. https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.2. EDN: cfnahc

For citation:

Lonskaya S.V. Digital History of Law: Principles of Methodology. Journal of Digital Technologies and Law. 2024;2(1):14–33. https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.2. EDN: cfnahc