Перейти к:

Передача технологий в эпоху военных конфликтов: правовые вызовы для международной торговли и международного гуманитарного права

https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.10

EDN: ifibfo

Аннотация

Цель: настоящее исследование направлено на выявление сложных взаимосвязей между международной торговлей и военным правом в контексте передачи технологий, а также на анализ правовых последствий технологических трансферов для международного гуманитарного права с целью прояснения влияния передачи технологий в международной торговле на регулирование средств ведения войны и определения правовых пробелов в существующих международных конвенциях.

Методы: в исследовании применяется комплексный правовой анализ международных документов, включая Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним, Гаагские конвенции, а также современные международные соглашения в области торговли и технологий. Использован сравнительно-правовой метод для изучения национальных законодательств различных государств, а также системный подход к анализу взаимодействия норм международного гуманитарного права и международного торгового права.

Результаты: исследование выявило существенные правовые пробелы в регулировании передачи технологий двойного назначения в военное время. Установлено, что современные технологии, включая искусственный интеллект, автономные системы вооружений и кибернетические средства, создают регулятивный вакуум, который подрывает эффективность существующих международных конвенций. Продемонстрирован значительный технологический разрыв между странами Глобального Севера и Юга.

Научная новизна: работа представляет первое комплексное исследование эволюции технологий в контексте международного гуманитарного права с акцентом на необходимость разработки специальных механизмов регулирования. Предложена концептуальная модель интеграции норм передачи технологий в систему международных договоров о разоружении с учетом принципов пропорциональности и различия.

Практическая значимость: исследование предлагает конкретные поправки к статьям Женевских конвенций, включая модификацию статьи 35(2) Дополнительного протокола I для включения новых технологий и расширение требований ст. 36 относительно правовых обзоров технологических трансферов. Разработанные рекомендации могут служить основой для создания международных механизмов мониторинга и повышения прозрачности в сфере передачи военных технологий.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бхаскар Н., Магоге Д.С., Хашими С.К. Передача технологий в эпоху военных конфликтов: правовые вызовы для международной торговли и международного гуманитарного права. Journal of Digital Technologies and Law. 2025;3(2):222-258. https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.10. EDN: ifibfo

For citation:

Bhaskar N., Magoge J.S., Hashimy S.Q. Technology Transfer in the Era of Military Conflict: Legal Challenges for International Trade and International Humanitarian Law. Journal of Digital Technologies and Law. 2025;3(2):222-258. https://doi.org/10.21202/jdtl.2025.10. EDN: ifibfo

Введение

Борьба за ресурсы всегда оставалась на повестке дня человечества. С момента появления цивилизации именно эта борьба определяла ее развитие. В наше время она является причиной войн, беспорядков и всех разногласий. Независимо от того, идет ли речь о территориях, за которые борются большинство стран, или о таких ресурсах, как вода, минералы или нефть, причиной разногласий являются ресурсы как таковые. В наше время побочные продукты использования этих ресурсов также стали причиной дискуссий, и, как следствие, проводятся конференции и съезды, призванные найти золотую середину в их распространении и использовании (Kaldor, 1986). Одной из самых ресурсоемких задач является производство оружия. Все страны инвестируют значительную часть своего ВВП в военные расходы, и, по иронии, развивающиеся страны тратят на это большую долю, чем развитые (Azam, 2020; Saeed, 2025). Основными факторами этих вложений являются условия в развивающихся странах. Они должны не только контролировать и поддерживать свою внутреннюю безопасность и условия жизни, но и взаимодействовать с развитыми странами и быстро развивающимися технологиями. Кроме того, они в большей степени подвержены влиянию Международного комитета Красного Креста и принципов международного гуманитарного права по сравнению с развитыми странами, учитывая недостаточное понимание международного гуманитарного права военными и оборонными деятелями. Однако с развитием всемирной торговли и укреплением многостороннего сотрудничества в этой сфере количество сделок между развитыми и развивающимися странами увеличилось. Это может объясняться тем, что в марте 2023 г. США заключили оборонные соглашения со множеством стран, от Тайбэя и Румынии до Японии и Австралии, а также с Грецией, Польшей, Кувейтом и Бахрейном. Таким образом, такая могущественная страна, как США, заключила оборонные соглашения с различными странами во всем мире. Обе крупнейшие развивающиеся страны Востока, Индия и Китай, также подписали оборонные и стратегические соглашения с большинством других стран, при этом Индия является крупнейшим импортером оружия в мире, увеличив свой экспорт на 334 % за последние пять лет (Li, 2008). Эти сделки регулируются в соответствии с проектом Соглашения о передаче технологий и другими международными стандартами, практикой государств и юридическим мнением (Chinkin, 1989). Кроме того, международное гуманитарное право содержит положения о передаче определенных технологий, указанных в его конвенциях, и, таким образом, оно регулирует передачу оборонных и специфических военных технологий. Однако с развитием и размыванием границ из-за преобладания технологий и капитализма в форме получения прибыли оборонные сделки выходят на передний план. В свете этого международное гуманитарное право приобретает большее значение, чем когда-либо. Оно должно охватывать все процессы в том темпе, в котором они происходят. Законодательство должно стать более прагматичным, чем когда-либо. Необходимо понимать последствия сделок, быть полноправным представителем, и если не стороной, то наблюдателем в них (Ratner, 2011). Однако снова возникает вопрос, кто будет представлять международное гуманитарное право и что предполагает такое представительство.

В современном мире международное гуманитарное право известно также под несколькими другими названиями. Его называют военным правом и правом вооруженных конфликтов (Alexander, 2015). Однако оно служит только одной цели – урегулированию в случае неизбежности военного конфликта. Оно регулирует ход конфликта и помогает понять принцип справедливой войны (McKinnon, 2008). Войны называют неизбежными, учитывая непрекращающиеся конфликты между различными странами и народами мира в наше время. После Второй мировой войны, после разрядки напряженности и завершения холодной войны страны сотрудничали, по крайней мере, в области обмена технологиями, развивая эту сферу исключительно в денежном выражении. Это была все та же древняя история, когда Запад отказывался передавать свои технологии восточным странам, а также странам второго и третьего мира исключительно из-за конфликта идеологий. С развитием капиталистической модели и быстрым обменом технологиями, которые можно использовать при ведении войны, решающую роль стало играть международное гуманитарное право. Преимущество Женевских конвенций заключается в том, что их подписали почти все государства, поэтому они должны стать основой, на которой можно осуществлять передачу технологий. Организация Объединенных Наций разработала «Конвенцию о передаче технологий в целях торговли и развития» для придания импульса передаче технологий развивающимся странам (Pandey et al., 2022). В проекте Кодекса о передаче технологий (далее – Проект ПТ) рассматриваются последствия передачи технологий, независимо от того, являются ли они запатентованными или непатентованными и анализируется влияние проекта на ст. 36 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. (McClelland, 2003). Далее в части III Дополнительного протокола I (далее – API) перечисляются методы и средства ведения войны, касающиеся статуса комбатанта и военнопленного (далее – POW) (Goodman, 2013). Дополнительный протокол I рассматривает средства и методы ведения войны, разрешенные международным гуманитарным правом (далее – МГП). Однако в нем не упоминаются параметры производства или передачи технологий, что создает серьезный пробел. В данной статье предпринята попытка проанализировать пробелы и предложить определенные стратегии и эффективные решения. Последние, однако, занимают второстепенную позицию, поскольку выходят за рамки данной статьи. Кроме того, принятая нами методология является чисто доктринальной, то есть требует эмпирического подхода. Таким образом, настоящая работа ограничивается анализом пробелов в отношении передачи технологий для ведения современной войны в соответствии с Женевскими конвенциями и анализирует их в свете международных конвенций, договоров, сделок двустороннего, многостороннего и международного характера (Nedeski, 2022a).

1. Международная торговля, передача технологий и военное право

В этом разделе мы рассмотрим взаимосвязь между международной торговлей и ведением войны, обращая особое внимание на доктрину передачи технологий (далее – ПТ) в контексте производства средств ведения войны. Передача технологий – это процесс, посредством которого правительства, организации или отдельные лица обмениваются знаниями, навыками, технологиями и методами производства (Gottwald et al., 2013). Исторически ПТ способствовала экономическому развитию и индустриализации, позволяя странам преодолевать технологические разрывы и наращивать свой производственный потенциал (Qi & Chu, 2022). Однако в контексте вооруженных конфликтов ПТ часто предполагает распространение военных технологий, включая системы вооружения, средства наблюдения и кибернетические возможности. В эпоху после Второй мировой войны наблюдался значительный рост передачи военных технологий в масштабах всего мира, вызванный геополитическим соперничеством и гонкой вооружений во время холодной войны. В этот период государства активно занимались экспортом и импортом оружия, часто используя передачу технологий в качестве инструмента дипломатии и стратегического влияния. За последние десятилетия характер ПТ значительно изменился в связи с распространением технологий двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение, что усложняет нормативно-правовую базу. Например, беспилотные летательные аппараты, первоначально предназначенные для мониторинга сельского хозяйства или реагирования на стихийные бедствия, были перепрофилированы для военного наблюдения и целенаправленных убийств в зонах конфликтов (Ayamga et al., 2021). Соответственно, в работе Anderson и Waxman подчеркиваются этические и юридические дилеммы, связанные с использованием вооруженных беспилотных летательных аппаратов для целенаправленных убийств. Ученые утверждают, что, хотя теоретически использование беспилотников повышает точность ударов, на практике оно часто приводило к значительным жертвам среди гражданского населения, что вызывает вопросы о соблюдении Женевских конвенций (Winter, 2022). Например, использование беспилотников Соединенными Штатами в Пакистане и Йемене подверглось критике за нарушение принципов различия и пропорциональности (Gunaratne, 2013), а также за нарушение международного права (Byrne, 2016). Аналогичным образом, достижения в области искусственного интеллекта и робототехники привели к разработке автономных систем вооружения, которые работают без прямого вмешательства человека (Osimen et al., 2024). Это поднимает этические и юридические вопросы об их использовании в военных целях (Rid, 2012). Растущее участие частных компаний в разработке и передаче военных технологий еще больше усугубляет эти проблемы, поскольку эти организации часто действуют за рамками традиционных принципов МГП (Hashimy, 2024).

1.1. Международная торговля, UNCITRAL и UNCTAD, война

Организация Объединенных Наций регулирует международную торговлю и содействует ее развитию посредством двух своих форумов – Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL). Наряду с Гаагской конференцией по международному частному праву, ОЭСР, ВТО и другими образованиями, они обеспечивают необходимый импульс развитию международной торговли (Baltag et al., 2023). Однако все они разрабатываются под эгидой стран Запада и западных правовых традиций, и поэтому функционирование этих многосторонних учреждений и договоров носит скорее односторонний характер. Возможности международной торговли наряду с развитием технологий привели к возникновению потребности в рынке. В этой государственной рыночной системе влияние определяется продажей и покупкой оружия. Сторонники теории сдерживания утверждают и рационализируют это положение, а неолибералисты настаивают на необходимости рынка. Реалисты придерживаются местного и Вестфальского права. Как бы мы ни объясняли доминирование торговли, неизменным фактом остается то, что сделки по торговле оружием составляют значительную часть мировой торговли, и западные правовые традиции, закрепленные в международном праве, поддерживают это положение. Кроме того, различие между категориями передачи технологий создало разрыв между производителями оружия и его покупателями, закрепив неизбежное зло, связанное с необходимостью совершения сделок купли-продажи.

1.2. Передача технологий

Передача технологий – это процесс, посредством которого распространяется коммерческая технология. Он имеет форму сделки по передаче технологии, которая может быть или не быть оформлена юридически обязательным контрактом (Van Norman & Eisenkot, 2017). Передача технологий является одной из задач UNCTAD, которая направлена на устранение асимметрии между транснациональными компаниями и странами-импортерами. Кроме того, она также направлена на обеспечение доступности наступательного и оборонного вооружения и средств защиты мира для развивающихся стран. При этом рассматриваются следующие основные вопросы:

а) подходы к знаниям собственника технологии;

б) регулирование передачи технологий;

в) вопросы конкуренции;

г) действия принимающей страны, связанные с технологиями (Kim et al., 2024).

Конференция ООН по торговле и развитию в сфере передачи технологий 2001 г. (Конвенция UNCTAD по ПТ от 2002 г.) подчеркивает необходимость свободной рыночной передачи технологий с учетом прав интеллектуальной собственности. Это типовой закон, регулирующий передачу технологий1.

По мере возрастания потребности в оружии, достижения прогресса привносятся в эту сферу. В первую очередь это четыре основные технологии: деление ядра и термоядерный синтез; запуск объектов в космическое пространство и управление их действиями; полупроводники и микроэлектроника; многочисленные технологические применения когерентных световых лучей (лазеров). Все это по-прежнему остается в сфере влияния Запада и развитых стран. Под эгидой органов ООН предпринимаются небольшие и непостоянные шаги по исправлению этой ситуации, некоторые из которых отражаются в узкоспециализированных международных договорах. Так, в ст. 11 Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия говорится о «технологическом сотрудничестве и помощи». Однако раздел 1 ст. 11 регулирует только передачу технологий, относящихся к реализации настоящего протокола. Однако это не ограничивает сферу применения данной Конвенции, и она регулирует различные средства ведения войны, а также их применение, тем самым регулируя методы ведения войны. Кроме того, основная информация относится к наземным минам, минам-ловушкам, противопехотным минам, необнаруживаемым осколкам, поскольку это оружие по-прежнему широко используется, и надлежащая передача технологий должна способствовать распространению этой информации. Передача технологий также имеет решающее значение с точки зрения интеллектуальной собственности (Maskus, 2022). По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, существуют различные типы соглашений о передаче технологий (Muchlinski, 2021):

а) лицензионные соглашения о передаче технологии;

б) передача прав интеллектуальной собственности (Stoll, 2022);

в) соглашения о конфиденциальности;

г) соглашения о совместных исследованиях;

д) соглашения о консультациях и спонсорских исследованиях;

е) соглашения о передаче материалов;

ж) контракты на исследования;

з) соглашения о работе малых инновационных предприятий в академической сфере;

и) соглашения о работе инновационных предприятий при университетах;

к) соглашения о создании совместных предприятий.

В статье мы рассмотрим также ряд других факторов, которые стимулировали разработку современного оружия:

- Развитие информационных технологий, в частности кибертехнологий, и, как следствие, разработка автономных транспортных средств и мобильных роботов-навигаторов (Raslan, 2024).

- Разработка полуавтономного оружия и автономных систем вооружения.

- Разработки в области коммуникационных технологий и, как следствие, ракеты с минимальным рикошетированием, ракеты класса «воздух – воздух», высокомощное сверхвысокочастотное излучение, оружие дальнего поражения и т. п. Кроме того, с развитием технологий связи 5G повысилась эффективность оружия в неблагоприятных условиях (Gkagkas et al., 2024).

- Развитие искусственного интеллекта (Soori et al., 2023).

1.3. Военное право

Этимология международного гуманитарного права противоречит понятиям западной правовой традиции, поэтому автор вместо этого использует терминологию военного права (Kiss & Lammers, 2021). То же самое неоднократно обсуждалось учеными в связи с событиями в странах третьего мира. Кроме того, терминология международного гуманитарного права сдерживает устремления суверена, поскольку следует установленным принципам.

2. Женевские конвенции и дополнительные протоколы

В этом разделе мы рассмотрим положения международного права, регулирующие производство средств ведения войны. Также в этом разделе рассматриваются пробелы в существующих международных договорах и инструментах.

2.1. Международное законодательство

Рассмотрим положения международных договоров и норм обычного права, относящиеся к регулированию средств производства. В международном гуманитарном праве имеется множество протоколов, определяющих средства и методы ведения войны. Некоторые из этих конвенций, договоров и деклараций перечислены ниже.

Декларация об отказе от применения во время войны некоторых видов боеприпасов, Санкт-Петербург (Некоторые взрывчатые вещества, снаряды), 1868 г. (Schindler & Toman, 2004a).

Декларация (IV, 1) о запрещении на пятилетний срок запуска снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров, Гаага (Гаагская декларация о воздушных шарах 1899 г.), 1899 г.; Декларация (IV, 2) о запрете удушающих газов, Гаага (Гаагская декларация о газах), 1899 г.; Декларация (IV, 3) о запрете экспансивных пуль, Гаага (Гаагская декларация о пулях дум-дум), 1899 г. (Traven, 2021).

Декларация (XIV) о запрете сброса снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров, Гаага (Гаагская декларация о воздушных шарах 1907 г.), 1907 г. (Schindler & Toman, 2004b).

Конвенция (VIII) о постановке автоматических контактных мин на подводных лодках, Гаага (Гаагская конвенция о морских минах 1907 г.), 1907 г. (Haines, 2014).

Протокол о запрещении применения удушающих, ядовитых или других газов и бактериологических методов ведения войны, Женева (Женевский протокол 1925 г.), 1925 г. (McElroy, 1991).

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Лондон (Конвенция о биологическом оружии), 1972 г. (Dando & Pearson, 1997).

Конвенция ООН о запрещении военного или любого другого враждебного использования методов воздействия на окружающую среду (ENMOD) 1976 г. (Jarose, 2024).

Конвенция о запрещении или ограничении применения некоторых видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, Женева (CCW), 1980 г.; Протокол I CCW; протокол II CCW и протокол III CCW (Dunworth, 2020).

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, Париж2, 1993 г. (Tabassi, 2007).

Договор о торговле оружием, 2013 г. (D’Ascanio, 2017; Lustgarten, 2015).

Эти международные договоры и конвенции предусматривают ограничения в виде запретов и норм в отношении определенных видов оружия. Важно понимать, что эти договоры не были ратифицированы большинством государств, которые являются их участниками. Достижения в области применения систем химического оружия выходят за рамки Конвенции по химическому оружию 1993 г. в свете раздела 9 ее статьи II, в котором перечисляются цели, которые не запрещены конвенцией, и в том числе мирные цели (Lak, 2009), которые не были специально определены в конвенции3. Это открывает возможности для разработки химического оружия в защитных, военных и правоохранительных целях. Таким образом, это косвенно позволяет государствам использовать химическое оружие. Кроме того, с развитием технологий и разработкой противобаллистических ракет класса «воздух – воздух» многократно возросли проблемы нанесения удара конкретно по цели в свете принципа различия согласно МГП.

2.2. Женевские конвенции и дополнительные протоколы

Женевские конвенции обеспечивают доступность закона, предусматривая его применение во время военных действий независимо от объявления и признания войны (Daniele, 2024). Конвенции I–IV, а также Протоколы I, II и III обеспечивают применение военного права (Stahn, 2006). В Дополнительном протоколе I рассматриваются, прежде всего, средства и методы ведения войны.

2.3. Принцип различия и передача технологий

Статья 48 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям закрепляет принцип различия, который требует, чтобы стороны в конфликте всегда проводили различие между гражданскими лицами и комбатантами (Melzer, 2008). Однако передача таких технологий, как беспилотные летательные аппараты и автономные системы вооружения, усложняет применение этого принципа. Например, беспилотные летательные аппараты, которые ценятся за точность нанесения удара, используются таким образом, что стирается грань между гражданскими и военными целями. Передача Соединенными Штатами вооруженных беспилотников таким союзникам, как Пакистан, привела к значительным жертвам среди гражданского населения в ходе контртеррористических операций, что вызывает вопросы о соблюдении ст. 48 (Boyle, 2013). Соответственно, автономные системы вооружения, которые работают без вмешательства человека, несут риски нарушения принципа различия. Эти системы используют алгоритмы для идентификации и поражения целей, но они не способны принимать решения в зависимости от контекста. Например, в Ливии использование автономных беспилотных летательных аппаратов негосударственными субъектами привело к неизбирательным нападениям на гражданскую инфраструктуру, что нарушило принцип различия (Schmitt, 2008). В Женевских конвенциях прямо не рассматривается вопрос о передаче таких технологий, что создает пробел в законодательстве и подрывает эффективность регулирования.

2.4. Принцип пропорциональности и технологии двойного назначения

Статья 51(5)(b) Дополнительного протокола I запрещает причинение чрезмерного ущерба гражданскому населению по сравнению с ожидаемым военным преимуществом (Beard, 2019). Этот принцип пропорциональности особенно актуален относительно передачи технологий двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение (van den Boogaard, 2023). Например, технологии наблюдения, первоначально разработанные для гражданских целей, были перепрофилированы авторитарными режимами для воздействия на гражданское население. В Йемене оборудование для наблюдения, поставляемое западными странами, использовалось коалицией во главе с саудитами для выявления объектов гражданской инфраструктуры и нанесения по ним ударов, что привело к несоразмерному ущербу гражданскому населению (Pomson, 2023). Передача кибертехнологий также вызывает опасения относительно пропорциональности. Так, вирус Stuxnet, предположительно разработанный Соединенными Штатами и Израилем, был использован для саботажа ядерной программы Ирана (Rid, 2012). Хотя целью операции был военный объект, вирус распространился на гражданские системы, причинив непреднамеренный ущерб. Женевские конвенции не содержат четких руководящих принципов в отношении передачи кибертехнологий, что позволяет государствам использовать правовые лазейки в своих целях.

2.5. Запрещение оружия, причиняющего ненужные страдания

Статья 35(2) Дополнительного протокола I запрещает применение оружия, причиняющего чрезмерные увечья или ненужные страдания (Cassese, 2008). Однако передача таких технологий, как кассетные боеприпасы и зажигательное оружие, привела к широкомасштабному ущербу среди гражданского населения. Например, передача Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Саудовской Аравии повлекла жертвы среди гражданского населения в Йемене, поскольку это оружие часто не взрывается при ударе, создавая долгосрочные риски для гражданского населения. Женевские конвенции прямо не регулируют передачу такого оружия, что позволяет государствам обходить свои обязательства в рамках МГП. Аналогичным образом, передача автономных систем вооружения вызывает опасения по поводу ненужных страданий. Эти системы, которые действуют без учета человеческого мнения, могут причинять длительные страдания, воздействуя на отдельных людей таким образом, который нарушает принципы гуманности. Например, использование автономных беспилотных летательных аппаратов для целенаправленных убийств подвергалось критике за причинение ненужного вреда гражданским лицам и нарушение духа ст. 35(2) (Liivoja, 2024). Кроме того, ст. 36 Дополнительного протокола I требует, чтобы государства рассматривали новые виды оружия, средства и методы ведения войны для обеспечения соблюдения МГП. Эта статья обеспечивает потенциальную основу для регулирования передачи технологий, но не содержит механизмов ее соблюдения. Например, страны, разрабатывающие средства ведения кибервойны, теоретически должны проводить юридические проверки для оценки соответствия положениям МГП, однако многие из них этого не делают из-за отсутствия обязательных нормативных актов (McClean, 2002).

Статьи 57 и 58 Дополнительного протокола I предписывают принимать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданскому населению4. Передача технологий беспилотных летательных аппаратов с возможностью автономного наведения на цель может нарушить эти обязательства, если не будет строго регламентирована. Например, автономные беспилотные летательные аппараты, используемые в зонах конфликтов, могут привести к жертвам среди гражданского населения из-за ошибочных алгоритмов наведения на цель, что противоречит принципам предосторожности, изложенным в этих статьях (Al Karawi, 2024).

3. Гаагские конвенции

В то время как Женевские конвенции посвящены регулированию ведения войны, Гаагские конвенции 1907 г. разрабатывались параллельно с положениями о средствах ведения войны (Ní Shúilleabháin & Trimmings, 2024). Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. сыграли важную роль в регулировании ведения военных действий, включая положения о передаче военных технологий. Гаагская конвенция VIII 1907 г. об установке автоматических контактных мин на подводных лодках и Гаагская конвенция IX о бомбардировках военно-морскими силами представляют собой самые ранние документы по контролю за распространением и использованием новейших военных технологий. Статья 1 Гаагской конвенции VIII ограничивает применение контактных мин, если они не становятся безвредными через короткий промежуток времени; это служит гарантией, что технология не приведет к неизбирательному уничтожению (Webster, 2011). Аналогичным образом, Гаагская конвенция XIII о нейтральных державах в морской войне запрещает передачу военных кораблей или боеприпасов нейтральными государствами воюющим сторонам (ст. 6 и 8) с целью предотвращения распространения технологий в ходе конфликтов. Эти положения заложили основу для современных договоров о контроле над вооружениями. Они рассматривали этические и правовые последствия передачи военных технологий, предвосхитив более поздние соглашения, такие как Режим контроля за ракетными технологиями и Договор о торговле оружием.

4. Принципы обычного международного гуманитарного права

Одним из основных принципов МГП является принцип различия, предписывающий различать комбатанта от гражданского лица. Любая доктрина МГП основана на принципе, согласно которому гражданские лица, а также те, кто не участвует в боевых действиях и находится под защитой, не должны подвергаться нападениям. В этом выражается принцип гуманности и неотъемлемое право на жизнь, которое присуще каждому человеку с самого его рождения. Это также делается с целью максимально облегчить повседневную жизнь во время войны. Однако применяемое оружие и системы вооружения приводят к разрушениям, превышающим необходимые, и, таким образом, наносят ущерб гражданским объектам и населению. Сегодня мы инвестируем в исследования и разработки и смогли продвинуться в направлении реализации технологий, которые позволяют идентифицировать человека и атаковать его, тем самым уменьшая вероятность причинения чрезмерных увечий или нанесения вреда гражданскому населению. Однако использование искусственного интеллекта и подобных современных средств ведения войны не принесло пользы. Еще до их появления страны объединились и подписали договоры, запрещающие их использование и производство. Компании начали запрещать использование искусственного интеллекта в своей обычной практике. Это происходит параллельно с тем, что в их производство инвестируется огромное количество денежных средств. В то же время мы не смогли искоренить бедность в мире. Сегодня мы еще только продвигаемся к достижению целей устойчивого развития; не все население планеты имеет доступ к чистой воде и образованию. Таким образом, МГП должно учитывать это в своих правовых положениях и кодифицировать законодательство, касающееся регулирования инвестирования ресурсов в развитие вооружений и средств защиты.

5. Иные договоры

Женевские конвенции дополняет Договор о торговле оружием. Он регулирует поставки оружия, которые способствуют нарушениям прав человека (da Silva & Wood, 2021). Статья 7 ДТО требует от государств-экспортеров оценивать, может ли переданная технология быть использована для совершения военных преступлений (Clapham et al., 2016). Это положение применяется к обычным вооружениям, но его эффективность в борьбе с новыми технологиями двойного назначения остается ограниченной. Ученые утверждают, что включение норм относительно технологий двойного назначения в рамки МГП могло бы усилить юридическую ответственность.

5.1. Региональные соглашения

Европейский союз активно разрабатывает политику и руководящие принципы для регулирования военных конфликтов и ведения боевых действий (Kelemen & McNamara, 2022). Однако до сих пор нет никаких инструментов или документов, которые были бы приняты в форме международного договора (Lupu & Wallace, 2024). В списке компаний, производящих оружие и оказывающих военные услуги, составленном Стокгольмским международным институтом по исследованию проблем мира (SIPRI), лидируют США, однако на втором месте находятся такие страны Европы, как Германия и Италия. Положительным знаком является то, что в 2022 г. доля продаж оружия снизилась, но это снижение слишком незначительно, и сделки по торговле оружием набирают обороты (Larik, 2023). Кроме того, страны Азии и Тихого океана не обсуждали регулирование сделок по торговле оружием или передаче технологий ни в одном из своих соглашений и переговоров. В этих региональных соглашениях в основном обсуждаются инструменты, устанавливающие стандарты передачи технологий в рамках Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS). Региональные организации NAFTA (Bethlehem et al., 2009), Андская группа и АСЕАН, а также ЕС подписали документы по принятию стандартов на региональном уровне (Ansari & Babu, 2018). В постановлении Комиссии ЕС от 2014 г. говорится о передаче технологий в рамках поддержки конкуренции и, следовательно, о лицензировании прав на технологию (Anderman & Kallaugher, 2006). Эти инструменты, устанавливающие стандарты, мало обсуждаются, и в развитых странах сохраняется явное нежелание делиться ими с развивающимися и наименее развитыми странами. С большей готовностью обсуждается и согласовывается другая категория документов в области ПТ. Она в большей степени сосредоточена на прямых мерах, направленных на наращивание потенциала, и, можно сказать, соответствует потребностям устойчивого развития. Этот вопрос был рассмотрен региональными организациями АСЕАН, ЭСКОВАС и другими (Strachan, 2020). Таким образом, региональные нормативные акты принимаются и действуют лишь как вспомогательные относительно деятельности UNCTAD.

При этом существуют региональные договоры о разоружении, и в этих договорах не обсуждаются варианты передачи технологий, исходя из ожиданий и предположений, что разоружение может быть достигнуто без ПТ. Однако сам этот подход препятствует эволюции и развитию технологий в развивающихся и наименее развитых странах. Это нарушает баланс сил и ведет к расколу между центром и периферией (Vidigal, 2013). Таким образом, разрыв между развивающимися и развитыми странами сохраняется.

5.2. Двусторонние и многосторонние договоры и соглашения

Международное право регулируется Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г. (Villiger, 2008). С 2015 по 2018 г. Индия подписала Меморандумы о взаимопонимании и соглашения, связанные с обороной и военной сферой, с 29 другими странами, и большинство из них касаются передачи технологий (Sinha, 2023). В ходе 12-й оборонной выставки в октябре 2022 г. были заключены в общей сложности 451 меморандум о взаимопонимании (Nedeski, 2022b), соглашения о передаче технологий и запуске новых продуктов. Из них 18 соглашений касались передачи технологий. Это очень важно с точки зрения МГП, поскольку Индия также является крупнейшим экспортером военной и оборонной техники, и участие страны в любом военном конфликте нанесет ущерб гуманитарному праву. Однако Индия не только приняла принципы ПТ, но и воплотила их в своих оборонных соглашениях и заявлениях. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) выпустила руководство по политике и процедурам передачи технологий, в котором классифицируются продукты и устанавливаются правила их импорта и экспорта. Кроме того, индийское правительство опубликовало документ «Процедура закупок для оборонной промышленности от 2020 года», в котором разъясняются процедуры и политика, принятые правительством с целью облегчения ведения бизнеса и укрепления концепции Атманирбхарта (самообеспечения), предлагаемой правительством Индии (Jain & Gill, 2022). Таким образом, импортеры находятся в процессе превращения в экспортеров. Это должно не только обеспечить баланс сил, но и придать импульс развитию и более эффективному продвижению защитных механизмов в свете возросшей конкуренции.

В период с марта 2022 г. по март 2033 г. США подписали 74 двусторонних оборонных соглашения (Chapter Seven, 2025). Япония также подписала ряд соглашений по ПТ и сотрудничает в области обороны с США, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Индией, Австралией, Филиппинами, Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Япония в рамках своего оборонного бюджета на 2023 г. предусматривает передачу технологий по статье «Расширение каналов продаж оборонной промышленности и др.» и выступает за трансграничную передачу оборонного оборудования. Кроме того, в стране были приняты «Меры по сотрудничеству в области оборонной техники и технологий» (Szenes, 2023).

Великобритания заключила соглашения о взаимной безопасности с Финляндией и Швецией. Хотя это соглашение не предусматривает передачу технологий, оно открывает возможности для этого. Договор предусматривает оказание Великобританией помощи этим странам в случае нападения. Таким образом, оборонные сделки и военная торговля стали гораздо более доступными, поскольку все существующие договоры и процедуры по их оформлению проходят за закрытыми дверями, и задача МГП в очередной раз усложняется. Эти оборонные сделки и международные договоры не соблюдают принципы МГП и не рассматриваются в контексте методов ведения войны, поскольку они осуществляются во имя национальной и международной безопасности. Однако они находятся в шаге от того, чтобы нанести ущерб миру, и об этом также должно позаботиться МГП. АПI и Женевские конвенции запрещают средства и методы ведения войны, которые противоречат принципам МГП, однако указывают лишь на средства и методы, применяемые в ходе военных действий или явно предназначенные для ведения войны. Таким образом, это оружие дает преимущество, и, таким образом, военные сделки и соглашения процветают под предлогом обеспечения национальной безопасности и международного мира. Обязанностью всемирных организаций, таких как ООН, многосторонних организаций, таких как БРИКС, АСЕАН, НАТО, QUAD и других, совместно с МККК и другими органами МГП, должен стать анализ этих соглашений и передачи технологий в свете МГП и связанных с ним протоколов и законов.

6. Изучение сложных взаимосвязей

Передача технологий соотносится с Женевскими конвенциями по нескольким важным аспектам. Во-первых, принципы различия и пропорциональности, которые занимают центральное место в МГП, все труднее применять в контексте передовых военных технологий. Например, использование вооруженных беспилотных летательных аппаратов для целенаправленных убийств поднимает вопросы о соблюдении принципа различия, поскольку эти технологии часто приводят к жертвам среди гражданского населения5. Аналогичным образом, развертывание автономных систем вооружения ставит под сомнение принцип пропорциональности, поскольку эти системы действуют без участия человека и могут причинить непропорциональный ущерб гражданскому населению. Во-вторых, передача технологий двойного назначения усложняет применение Женевских конвенций. Государства часто используют правовые лазейки для передачи технологий, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, что затрудняет привлечение их к ответственности за нарушения МГП. Например, передача технологий слежки авторитарным режимам используется для подавления инакомыслия и нарушения прав человека. Однако эти действия часто выходят за рамки Женевских конвенций6. Организация Human Rights Watch (2020) зафиксировала многочисленные случаи, когда технологии двойного назначения использовались для нарушения прав человека. Например, в Йемене технологии наблюдения, поставляемые западными странами, использовались коалицией саудитов для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, что привело к массовым бедствиям и перемещению населения. Эти случаи подчеркивают настоятельную необходимость в более строгих правилах передачи технологий двойного назначения и большей подотчетности государств и частных субъектов, участвующих в их распространении. Наконец, возрастающая роль частных субъектов в разработке и передаче военных технологий создает серьезную проблему для обеспечения соблюдения МГП. Такие компании, как Palantir и Raytheon, играют ключевую роль в развитии технологий наблюдения и вооружения, однако Женевские конвенции не являются для них обязательными. Такое отсутствие подотчетности подрывает эффективность МГП в регулировании современных военных действий и подчеркивает необходимость правовых реформ для решения этих проблем (Wired for War, 2009). Аналогична роль частных субъектов в развитии кибертехнологий; известно, что передача этих технологий негосударственным субъектам создает значительные риски для глобальной безопасности. Ярким примером проблем, связанных с нерегулируемой передачей технологий, является вирус Stuxnet, предположительно разработанный Соединенными Штатами и Израилем. Хотя эта операция напрямую не нарушала Женевские конвенции, она создала опасный прецедент для использования кибертехнологий в вооруженных конфликтах, ставя под сомнение адекватность существующих правовых рамок.

6.1. Война и экономика

Дилемма, касающаяся экономической взаимозависимости и войны, стоит перед странами со времен разрядки напряженности (Copeland, 1996). Таково узкое понимание этих отношений на Западе. Нужно понимать, что государства осознали выгоду как войны, так и торговли и приняли их неизбежность. Это стало возможным благодаря торговле средствами ведения войны. По мере того как страны достигали все большего прогресса в научном и социальном плане, они удовлетворяли потребности экономики, добавляя к ним новые потребности и желания, а не сосредотачиваясь на продукте. Вооружения и средства обороны стали важнейшими проблемами современности, и вместо продвижения к разоружению мы сосредоточились на международных договорах и торговых соглашениях, в которых обсуждается производство средств ведения войны. Кроме того, передача технологий пока не осуществляется, и, следовательно, сдерживание сохраняется.

6.2. Приемлемость передачи технологий

Законы об интеллектуальной собственности на международном уровне остаются основным препятствием для сокращения технологического разрыва между развитыми и развивающимися странами. В то время как развитые страны сосредоточились на знаниях и начали осваивать и регулировать новые этапы промышленной революции, экономика развивающихся стран и стран глобального Юга остается зажатой между первичным, вторичным и третичным секторами. Марракешское соглашение, TRIPS другие подобные договоры не только регулируют, но и блокируют технологический обмен. Это отразилось в несоблюдении соглашений о передаче технологий и, как следствие, в сдержанном отношении к их принятию и внедрению.

7. Технологический разрыв

Технологический разрыв между глобальным Севером и Югом породил страх и напряженность, что привело к нарушению баланса сил, тем более что это неравенство касается средств ведения войны как таковых. Это очевидно из двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) и многосторонних инвестиционных договоров (МИД), в которых развитые страны часто добиваются благоприятных условий, контролируя передачу технологий, связанных с вооружениями. Например, ст. 3 Американо-индийского ДИД (1997) гарантирует «национальный режим», но допускает исключения по соображениям безопасности в соответствии со ст. 18, ограничивающей обмен технологиями в оборонных секторах. Аналогичным образом, многостороннее соглашение к Энергетической хартии (ЭХ) допускает ограничения на передачу технологий в секторах, которые считаются критически важными для национальной безопасности, что сказывается на возможностях производства вооружений в наименее развитых странах. Вассенаарские договоренности, хотя и не являются международным договором, регулируют экспорт технологий двойного назначения, что непропорционально затрагивает развивающиеся страны. Статья 2 Договора о торговле оружием (ДТО, 2014) дополнительно ограничивает передачу обычных вооружений, ограничивая доступ наименее развитых стран, в то время как развитые страны сохраняют технологическое превосходство. Эти диспропорции усиливают геополитическую напряженность и неравномерный баланс сил.

8. Правила ведения войны и передача технологий

В этом разделе мы рассмотрим проблемы, с которыми сталкивается военное право в международной торговле.

8.1. Между Сциллой и Харибдой: выбор Хобсона

Международное право сталкивается с затруднениями, когда приходится выбирать между регулированием производства средств ведения войны и содействием международной торговле и бизнесу. Эта фундаментальная дилемма со всей очевидностью проявляется в договорах о контроле над вооружениями и правилах передачи технологий, которые в непропорционально большой степени выгодны развитым странам. Режим контроля за ракетными технологиями и Вассенаарские договоренности ограничивают доступ развивающихся стран к передовым военным технологиям, позволяя государствам «Большой пятерки» сохранять свое технологическое превосходство. Статья 6 Договора о торговле оружием ограничивает поставки вооружений, которые могут нарушать гуманитарное право, однако развитые страны продолжают поставлять оружие стратегическим союзникам, усиливая глобальный дисбаланс сил.

8.2. Фрагментация военного права

Согласно теории справедливой войны, военное право подразделяется на jus ad bellum (отрасль международного права, касающаяся законности применения силы) и jus in bello (правила ведения войны) (Hampson, 2018). Мы утверждаем, что международное военное право не сможет достичь своей цели, пока не получит возможности осуществлять комплексный контроль за формированием законов и регулированием обоих вышеуказанных аспектов (Peters, 2017). До сих пор развитие военного права было односторонним и искаженным, что усиливало различия между развитыми и развивающимися странами. Право формировать эти законы принадлежит в первую очередь странам «Большой пятерки», в частности Соединенным Штатам, которые по-прежнему не участвуют в ключевых Гаагских конвенциях и Международном уголовном суде, оставаясь при этом крупнейшим в мире производителем оружия (Whittle, 2015). Некоторые из наиболее резких критических замечаний за последние два десятилетия были высказаны странами глобального Юга, особенно странами Африканского континента. Аресты бывшего президента Судана в 2009 и 2010 гг., иск против Кениаты в 2011 г. и односторонние решения по Демократической Республике Конго в 2016 г. ставят под сомнение непредвзятость Международного уголовного суда.

8.3. Исследование принципов

Ключевые принципы права вооруженных конфликтов используются для оправдания военного вмешательства влиятельных государств. Статья 51 первой части Женевских конвенций, запрещающая неизбирательные нападения, часто применяется предвзято. Принцип пропорциональности используется для манипулирования с помощью риторики «высокоточных ударов», когда жертвы среди гражданского населения рассматриваются как сопутствующий ущерб. Аналогичным образом, оправдание военной необходимостью позволяет крупным государствам обходить юридические ограничения, что можно видеть на примере ударов беспилотников, наносимых без соблюдения международных протоколов.

9. Торговля, технологии и война

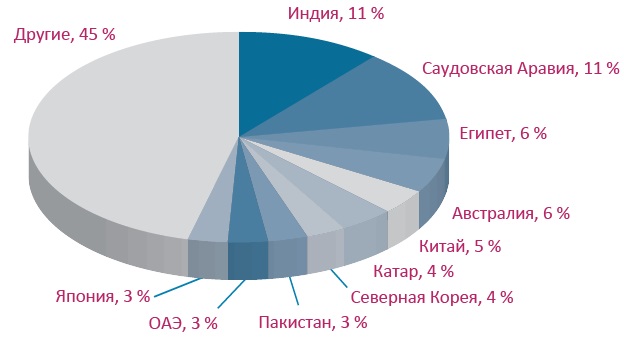

Дилемма, с которой сталкивается МГП, связана не с развитием современной системы вооружений, а с продажей и распределением этих систем оружия, их частей и сопутствующих продуктов. Уместно отметить, что основные производители этого оружия по-прежнему присутствуют в странах первого и второго мира, при этом топ-5 производителей находятся в Соединенных Штатах, однако основные покупатели – страны третьего мира или развивающиеся страны. Согласно информационному бюллетеню SIPRI, опубликованному в марте 2022 г. под заголовком «Тенденции в международных поставках оружия в 2021 году», в пятерку крупнейших импортеров за 2017–2021 гг. вошли Индия, Саудовская Аравия, Египет, Австралия и Китай (рис.).

Доля импорта вооружений по странам

Уместно отметить, что все эти страны ведут активную геополитическую деятельность из-за напряженных отношений с соседними государствами. В то время как колониальной империи удалось отколоть от Индии два новых государства, разгром провинций Синьцзян и Аксайчин также привел к конфликту с соседним Китаем. Египту и Саудовской Аравии приходится не только следовать ближневосточной политике, но и противостоять вызовам, с которыми они сталкиваются в силу своего географического положения. Может показаться, что Австралия далека от традиционной политики, однако из-за беженцев и экологического кризиса она присоединилась к Четверке, чтобы укрепить свои позиции в Тихом океане и Океании (Hashimy, 2023; Jayaram, 2024). Было бы юридически некорректно говорить, что в этих странах продолжается вооруженный конфликт немеждународного характера, поскольку он не был объявлен в рамках APII, однако следует все же упомянуть эти мятежи и сепаратистские движения. Опять же, в пост-неолиберальную эпоху государства работают параллельно на разных фронтах и играют роли как друзей, так и врагов по отношению к другим странам. То, что может показаться мирной пропагандой, на самом деле противоречит МГП, поскольку не только ведет государства к консенсусу в нарушение закона, но и суверенитет подрывает международное право (Mearsheimer, 2022).

Понятие уровня технологической готовности (далее – УТГ), разработанное Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), позволяет оценить степень готовности вооружений (Olechowski et al., 2020). Понятие уровня производственной готовности (далее – УПГ) показывает эффективность и простоту его разработки. В настоящее время оружие тестируется на основе показателя УТГ (Ferreira et al., 2021), однако этот подход, предложенный Дж. К. Мэнкинсом и А. Олехвоски с коллегами, вызывает определенные трудности. Основная критика касается использования методологии оценки человеком для определения этих уровней. Кроме того, показатель делится на девять уровней, и восьмой и девятый уровни, которые соответствуют боевым требованиям, предполагают оценку человеком, что сильно отличается от сценария реальной войны. Однако автоматизация этого процесса создала бы дополнительные проблемы. Кроме того, МГП до сих пор не включает УПГ в сферу своей компетенции при определении средств и методов ведения войны, и показатель также не фигурирует в рамках обычного МГП. Кроме того, эти оценки не соответствуют принципам МГП, касающимся гуманности, различия, пропорциональности и военной необходимости. Таким образом, несмотря на то, что современное оружие появилось и будет развиваться дальше с развитием технологий, государства при закупке вооружения должны принимать во внимание МГП и дополняющие его нормы и законы.

10. Страны третьего мира и неизвестные истории

Далее рассмотрим такие связанные понятия, как военное право и коммерческое право стран глобального Юга.

10.1. TWAIL, ВТО и регулирование в сфере средств ведения войны

В мировом военно-промышленном комплексе сохраняется глубокое структурное неравенство, так как производство и передача военных технологий осуществляются почти исключительно с выгодой для развитых стран (Chimni, 2022). По данным SIPRI, на пять крупнейших экспортеров оружия: Соединенные Штаты, Францию, Россию, Китай и Германию – приходится большая часть продаж оружия, причем только на США – 42 % от общего объема экспорта. Между тем развивающиеся страны по-прежнему сильно зависят от этих поставщиков, не имея возможности самостоятельно производить современное вооружение. Эта асимметрия усиливается благодаря механизмам ВТО, в частности Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) (Upreti, 2022), которое предоставляет преимущества Глобальному Северу, защищая права по патентам и ограничивая распространение важнейших военных технологий (Dent, 2021).

Передача технологий осуществляется в основном двумя способами: с помощью добровольного лицензирования и через прямые иностранные инвестиции (Osano & Koine, 2016). Однако оба механизма в подавляющем большинстве случаев благоприятствуют развитым государствам. По сообщению UNCTAD, более 80 % мировых сборов за лицензирование технологий поступает компаниям в Соединенных Штатах (Van Norman & Eisenkot, 2017), Европе и Японии, что обеспечивает сохранение монополии на дорогостоящие оборонные инновации (Cheng, 2021). С точки зрения TWAIL, это продолжение структур колониальной власти, при которых развивающиеся страны остаются в подчинении в течение всего цикла зависимости. Регулирующий режим ВТО (Ezell & Cory, 2019), вместо того чтобы способствовать равноправному доступу к военным технологиям, закрепляет неоколониальную иерархию, ограничивая возможности Глобального Юга в вопросах безопасности и ведения войны.

10.2. Международная торговля и международные законы ведения войны

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованному в декабре 2022 г. под названием «100 крупнейших компаний-производителей оружия и военных услуг в 2021 году», продажи вооружений в целом, хотя и выросли по сравнению с базовым показателем 2021 г. (в долларах США), но пострадали из-за сокращения производства полупроводников в результате пандемии COVID-19. Повлияла также ситуация в сложной цепочке поставок, которой пользовались эти компании. Например, компания General Dynamics, занимающая 5-е место в рейтинге, опирается на цепочку поставок, в которую входят 11 тысяч компаний. Таким образом, эта тенденция выгодна крупным трейдерам и экономически оправдана, чтобы обойти юридические барьеры различных уровней. Война за ресурсы также мешает их росту, поскольку поставки алюминия (Hashimy & Benjamin, 2023), меди, цинка и титана были ограничены из-за различных импортно-экспортных санкций со стороны Европейского союза (ЕС) и ряда других стран (Nadkarni et al., 2024). Одной из главных проблем, с которой сталкивается правительство, особенно в США, являются приобретения и слияния этих гигантских компаний. Законы о конкуренции ограничивают подобные пагубные слияния или поглощения, однако зависимость большого числа поставщиков от одной крупной компании представляет собой проблему, еще ждущую своего решения (Spulber, 2023). В МГП больше ничего не говорится об этих проблемах, поскольку они относятся к сфере действия местного законодательства. МГП не может предусмотреть многие аспекты в этой области, что открывает лазейки для производителей и разработчиков оружия (Dunworth, 2020).

11. Предложения и рекомендации

Авторы статьи предлагают создать международную организацию наравне с Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности, в которой должны быть одинаково представлены все страны мира, независимо от их членства в ООН. Кроме того, каждая из этих стран должна иметь не только по одному голосу, а размер их денежного вклада в организацию не должен влиять на их представительство. Страны-члены должны выносить решения и обосновывать эффективность оборонных сделок, а также слияний и поглощений оборонных компаний с учетом существующего положения вещей, глобальной, социальной, экономической и экологической ситуации, а затем анализировать их через призму МГП. Если сделка удовлетворяет всем этим критериям, она будет санкционирована к исполнению. Кроме того, исполнение будет разрешено только в соответствии с геополитическим сценарием стран, подписавших их, и его влиянием на страны, которые будут затронуты этим сценарием. Основной недостаток такого соглашения заключается в том, что оно никоим образом не будет сдерживать и препятствовать заключению оборонных сделок, а также в том, что развитые страны по-прежнему будут находиться в верхнем эшелоне в отношении существующих сделок, которым они могут препятствовать по своему желанию в любой момент. Кроме того, покупатели могут формировать лобби и препятствовать сделкам других потенциальных покупателей, и, таким образом, организация будет бесполезна. Однако отказываться от создания организации на основе этих опасений было бы недальновидно.

Решение проблем с объектами двойного назначения требует комплексного подхода, включая правовые реформы, этический надзор и международное сотрудничество. В рекомендациях ниже мы предлагаем конкретные меры по повышению применимости Женевских конвенций к передаче современных технологий.

11.1. Экономика и развитие человеческого потенциала

Как указывалось выше, каждая страна выделяет значительную часть своего бюджета на военные нужды. Хотя развитые страны выделяют меньшую часть своего бюджета по сравнению с развивающимися странами, объем инвестиций по-прежнему высок. Мы верим в теорию сдерживания и понимаем важность закупок оружия в наш век неопределенности. Однако, чего мы, как специалисты по МГП, не можем понять, так это безудержного и чрезмерного производства и закупок оружия. МГП стремится регулировать неизбежное – военные конфликты. С другой стороны, такие закупки и производства могут не только нарушить баланс сил, но и подорвать инвестиции в другие секторы.

11.2. Окружающая среда

Напалмовая бомба, реактив «эйджент орандж», межконтинентальные баллистические ракеты, роботы-убийцы, наземные радары воздушного наблюдения и многое другое – это явления в области вооружений, вызывающие ожесточенные споры (Johnson & Johnson, 2023). В то время как фактор военной необходимости и концепция справедливой войны способствуют их поддержке и эффективности, защитники окружающей среды понимают серьезные, долгосрочные и широко распространенные угрозы, которые они создают или могут создать для окружающей среды.

«В рамках программы Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды (UNEP) было установлено, что за последние 60 лет по меньшей мере 40 процентов всех внутренних конфликтов были связаны с эксплуатацией природных ресурсов, будь то ценные ресурсы, такие как древесина, алмазы, золото и нефть, или дефицитные ресурсы, такие как плодородные земли и вода. Также было показано, что вероятность возобновления конфликтов, связанных с природными ресурсами, в два раза выше».

11.3. Разработка дополнительных протоколов

Государствам следует обсудить и принять дополнительные протоколы к Женевским конвенциям, касающиеся непосредственно передачи технологий, в частности, объектов двойного назначения и новейших военных технологий. Эти протоколы должны определять обязанности государств и негосударственных субъектов в предотвращении распространения технологий, которые могут быть использованы в нарушение МГП. Например, дополнительный протокол мог бы прямо запретить передачу автономного оружия, управляемого искусственным интеллектом, если только не будут созданы строгие механизмы контроля со стороны человека.

11.4. Создание международных механизмов мониторинга

Необходимо создать международный регулирующий орган для надзора и мониторинга передачи технологий оружия массового уничтожения. Этот орган мог бы действовать под эгидой Организации Объединенных Наций и сочетаться с существующими режимами экспортного контроля, такими как Вассенаарские договоренности. Например, отслеживать экспорт технологий двойного назначения можно с помощью централизованной глобальной базы данных, предотвращая несанкционированную передачу технологий в зоны конфликтов для обеспечения соблюдения МГП.

11.5. Содействие прозрачности и обмену информацией

Государства и частные организации, участвующие в разработке и передаче технологий, должны придерживаться принципа прозрачности и осуществлять обмен информацией о конечном использовании технологий двойного назначения. Например, для предотвращения нарушений прав человека можно обязать технологические компании раскрывать подробную оценку рисков при продаже технологий наблюдения иностранным государствам.

11.6. Укрепление национальных законодательств

Государствам следует принять внутренние законы, регулирующие экспорт технологий двойного назначения, и обеспечить их соблюдение. Национальная нормативно-правовая база должна включать обязательную оценку воздействия этих законов на права человека и меры по соблюдению требований Международного гуманитарного права. Например, правительства могли бы принять законодательство, требующее лицензирования продажи систем наведения на цель на основе искусственного интеллекта, гарантируя, что их использование соответствует гуманитарному праву.

11.7. Предлагаемые поправки к статьям Женевских конвенций

Мы предлагаем следующие меры. Внесение поправок в ст. 35(2) Дополнительного протокола I, непосредственно включив новые технологии, такие как оружие на основе искусственного интеллекта и средства кибервойны, в число запрещенных средств ведения войны, если они приводят к непропорциональным страданиям или неизбирательному ущербу (Bothe, 2017). Внесение поправок в ст. 36 Дополнительного протокола I, обязывающих государства проводить юридические проверки передачи технологий для обеспечения соблюдения МГП, с расширенными требованиями к проверке не только традиционных вооружений, но и искусственного интеллекта, киберинструментов (Melzer, 2008) и систем наблюдения (Copeland et al., 2023). Ввести новую статью о регулировании передачи технологий. Было бы целесообразно ввести новое положение, прямо запрещающее передачу технологий двойного назначения негосударственным субъектам, участвующим в вооруженном конфликте, если только такая передача не соответствует строгим гуманитарным рекомендациям.

Заключение

Международный вооруженный конфликт может иметь разрушительные последствия для суверенных сторон, участвующих в нем. Суверенные государства, образовавшиеся после Вестфальского процесса, должны уделять внимание не только государственной безопасности, но и безопасности отдельных лиц. Это может быть реализовано только с помощью надлежащих норм и предписаний, как и предусматривает МГП. Суверенные государства должны придерживаться МГП и его принципов. Будущее вооружений как в вооруженных силах, так и в сфере обороны должно рассматриваться через призму МГП, чтобы обеспечить лучшее глобальное будущее и мирное сосуществование. Женевские конвенции, хотя и являются основополагающими для МГП, не приспособлены для решения проблем, связанных с передачей технологий в современных условиях ведения войны. Принципы проведения различия, пропорциональности и запрещения причинения ненужных страданий все труднее применять в контексте передовых военных технологий. Отсутствие четких руководящих принципов в отношении передачи таких технологий, как вооруженные беспилотные летательные аппараты, автономное оружие и кибернетические инструменты, создало нормативный вакуум, который подрывает эффективность Конвенций. Решение этих проблем потребует значительных правовых реформ, включая переговоры по дополнительному протоколу к Женевским конвенциям, посвященному четкому регулированию передачи технологий.

1. UNCTAD. (2001). Transfer of technology. UN. https://clck.ru/3Mdppn

2. Chemical Weapons Convention. (n.d.). OPCW. https://clck.ru/3Mdq58

3. Ibid.

4. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. (n.d.). https://clck.ru/3MLAFT

5. Boyle, M. (2013). The Costs and Consequences of Drone Warfare. International Affairs, 89, 1.

6. Human Rights Watch, Yemen: Coalition Bombing Campaigns Cause Civilian Deaths. (2020).

Список литературы

1. Al Karawi, Z. K. M. (2024). The hague conventions: cornerstone of modern international law. Russian Law Journal, 12(1), 2027–2033.

2. Alexander, A. (2015). A Short History of International Humanitarian Law. European Journal of International Law, 26(1), 109–138. https://doi.org/10.1093/ejil/chv002

3. Anderman, S., & Kallaugher, J. (2006). Technology Transfer and The New Eu Competition Rules: Intellectual Property Licensing After Modernisation (Oxford, 2006; online edn, Oxford Academic, 31 Oct. 2023). https://doi.org/10.1093/oso/9780199282142.001.0001

4. Ansari, S., & Babu, R. R. (2018). 5. North American Free Trade Agreement (NAFTA). Yearbook of International Environmental Law, 29, 390–397. https://doi.org/10.1093/yiel/yvz032

5. Ayamga, M., Akaba, S., & Nyaaba, A. A. (2021). Multifaceted applicability of drones: A review. Technological Forecasting and Social Change, 167, 120677. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120677

6. Azam, M. (2020). Does military spending stifle economic growth? The empirical evidence from non-OECD countries. Heliyon, 6(12), e05853. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05853

7. Baltag, C., Joshi, R., & Duggal, K. (2023). Recent Trends in Investment Arbitration on the Right to Regulate, Environment, Health and Corporate Social Responsibility: Too Much or Too Little? ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 38(2), 381–421. https://doi.org/10.1093/icsidreview/siac031

8. Beard, J. (2019). The Principle of Proportionality in an Era of High Technology. In W. S. Williams, & C. M. Ford (Eds.), Complex Battlespaces: The Law of Armed Conflict and the Dynamics of Modern Warfare (pp. 261–288). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190915360.003.0009

9. Bethlehem, D., McRae, D., Neufeld, R., & Van Damme, I. (Eds.). (2009). The Oxford Handbook of International Trade Law. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199231928.013.0001

10. Bothe, M. (2017). The International Committee of the Red Cross and the Additional Protocols of 1977. In R. Geiß, A. Zimmermann, & S. Haumer (Eds.), Humanizing the Laws of War: The Red Cross and the Development of International Humanitarian Law (pp. 57–80). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316759967.004

11. Boyle, M. J. (2013). The costs and consequences of drone warfare. International Affairs, 89(1), 1–29. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12002

12. Byrne, M. (2016). Consent and the use of force: An examination of ‘intervention by invitation’ as a basis for US drone strikes in Pakistan, Somalia and Yemen. Journal on the Use of Force and International Law, 3(1), 97–125. https://doi.org/10.1080/20531702.2015.1135658

13. Cassese, A. (2008). Weapons Causing Unnecessary Suffering: Are They Prohibited? In A. Cassese, P. Gaeta, & S. Zappalà (Eds.), The Human Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese (pp. 192–217). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199232918.003.0009

14. Chapter Seven: Latin America and the Caribbean: Regional trends in 2024 380; Regional defence policy and economics 382; Arms procurement and defence-industrial trends 392; Armed forces data section 393. (2025). The Military Balance, 125(1), 380–439. https://doi.org/10.1080/04597222.2025.2445479

15. Cheng, T. K. (2021). Technology Transfers in Developing Countries. In T. K. Cheng (Ed.), The Patent-Competition Interface in Developing Countries (pp. 54–81). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780192857354.003.0003

16. Chimni, B. S. (2022). The international law of jurisdiction: A TWAIL perspective. Leiden Journal of International Law, 35(1), 29–54. https://doi.org/10.1017/S0922156521000534

17. Chinkin, C. M. (1989). The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law. The International and Comparative Law Quarterly, 38(4), 850–866. https://doi.org/10.1093/iclqaj/38.4.850

18. Clapham, A., Casey-Maslen, S., Giacca, G., & Parker, S. (2016). The Arms Trade Treaty: A Commentary. Oxford University Press.

19. Copeland, D. C. (1996). Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations. International Security, 20(4), 5–41. https://doi.org/10.2307/2539041

20. Copeland, D., Liivoja, R., & Sanders, L. (2023). The Utility of Weapons Reviews in Addressing Concerns Raised by Autonomous Weapon Systems. Journal of Conflict and Security Law, 28(2), 285–316. https://doi.org/10.1093/jcsl/krac035

21. Ezell, St., & Cory, N. (2019). The Way Forward for Intellectual Property Internationally. ITIF.

22. da Silva, C., & Wood, B. (Eds.). (2021). The Arms Trade Treaty: Weapons and International Law. Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781839701603

23. Dando, M. R., & Pearson, G. S. (1997). The Fourth Review Conference of the Biological and Toxin Weapons Convention: Issues, Outcomes, and Unfinished Business. Politics and the Life Sciences, 16(1), 105–126. https://doi.org/10.1017/S0730938400020311

24. Daniele, L. (2024). Incidentality of the civilian harm in international humanitarian law and its Contra Legem antonyms in recent discourses on the laws of war. Journal of Conflict and Security Law, 29(1), 21–54. https://doi.org/10.1093/jcsl/krae004

25. D’Ascanio, M. (2017). The Arms Trade Treaty: A Commentary Andrew Clapham, Stuart Casey-Maslen, Gilles Giacca and Sarah Parker. International Review of the Red Cross, 99(904), 459–462. https://doi.org/10.1017/S1816383118000073

26. Dent, C. (2021). Patents over military equipment: Shifting uses for shifting modes of governance. Griffith Law Review, 30(2), 295–312. https://doi.org/10.1080/10383441.2021.1925410

27. Dunworth, T. (Ed.). (2020). Humanitarian Disarmament Rising: The Vietnam War and the Campaigns against Indiscriminate Weapons. In Humanitarian Disarmament: An Historical Enquiry (pp. 80–111). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108644105.004

28. Ferreira, C. V., Biesek, F. L., & Scalice, R. K. (2021). Product innovation management model based on manufacturing readiness level (MRL), design for manufacturing and assembly (DFMA) and technology readiness level (TRL). Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 43, 360. https://doi.org/10.1007/s40430-021-03080-8

29. Gkagkas, G., Vergados, D. J., Michalas, A., & Dossis, M. (2024). The Advantage of the 5G Network for Enhancing the Internet of Things and the Evolution of the 6G Network. Sensors, 24(8), 2455. https://doi.org/10.3390/s24082455

30. Goodman, R. (2013). The Power to Kill or Capture Enemy Combatants. European Journal of International Law, 24(3), 819–853. https://doi.org/10.1093/ejil/cht048

31. Gottwald, J., Buch, L. F., & Leal Filho, W. (2013). Technology Transfer. In S. O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, & A. D. Gupta (Eds.), Encyclopedia of Corporate Social Responsibility (pp. 2503–2511). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_673

32. Gunaratne, P. R. (2013). US Drone Strikes and their Impact on International Security in a Post 9/11 World. Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 58(2), 73–93.

33. Haines, S. (2014). 1907 Hague Convention VIII Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines. International Law Studies, 90, 412–445.

34. Hampson, F. J. (2018). Law of War/Law of Armed Conflict/International Humanitarian Law. In M. J. Bowman, & D. Kritsiotis (Eds.), Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties (pp. 538–577). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316179031.019

35. Hashimy, S. Q. (2023). The Agonising Narrative of Environmental Dilapidation in the tussle of Armed Conflict; From the Lens of International Humanitarian Laws. Journal of Global Ecology and Environment, 17(2), 45–59. https://doi.org/10.56557/jogee/2023/v17i28145

36. Hashimy, S. Q. (2024). Justice for Victims of Atrocity Crimes: The ICC’s Pursuit in the Prosecution of War Crimes in Afghanistan. Eastern Africa Journal on International Humanitarian Law, 3(1), 49–111. https://doi.org/10.2139/ssrn.4352525

37. Hashimy, S. Q., & Benjamin, M. S. (2023). Exploring the Complexities of the Russia-Ukraine Conflict: A Close Look from the Lens of International Law and Global Responses. The Indian Journal of Politics, 57(3–4), 91–125.

38. Jain, V., & Gill, S. (2022). Atmanirbhar Bharat: India’s Quest for Self-reliance in Post-Covid-19 World. Journal of Polity and Society, 14(2), 109–123.

39. Jarose, J. (2024). A Sleeping Giant? The ENMOD Convention as a Limit on Intentional Environmental Harm in Armed Conflict and Beyond. American Journal of International Law, 118(3), 468–511. https://doi.org/10.1017/ajil.2024.15

40. Jayaram, D. (2024). Shifting discourses of climate security in India: Domestic and international dimensions. Third World Quarterly, 45(14), 2108–2126. https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2314003

41. Johnson, J., & Johnson, J. (2023). AI and the Bomb: Nuclear Strategy and Risk in the Digital Age. Oxford University Press.

42. Kaldor, M. (1986). The Weapons Succession Process. World Politics, 38(4), 577–595. https://doi.org/10.2307/2010167

43. Kelemen, R. D., & McNamara, K. R. (2022). State-building and the European Union: Markets, War, and Europe’s Uneven Political Development. Comparative Political Studies, 55(6), 963–991. https://doi.org/10.1177/00104140211047393

44. Kim, H., Park, B. I., Al-Tabbaa, O., & Khan, Z. (2024). Knowledge transfer and protection in international joint ventures: An integrative review. International Business Review, 33(5), 102300. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2024.102300

45. Kiss, A.-C., & Lammers, J. G. (Eds.). (2021). Hague Yearbook of International Law / Annuaire de La Haye de Droit International (Vol. 13 (2000)). Brill.

46. Lak, M. W. J. (2009). Note on the Chemical Weapons Convention’s Second Review Conference, Held at The Hague on 7–18 April 2008. Journal of Conflict and Security Law, 14(2), 353–381. https://doi.org/10.1093/jcsl/krp022

47. Larik, J. (2023). EU law and the governance of Global Spaces: Ambitions, constraints and legal creativity. Journal of European Integration, 45(8), 1125–1142. https://doi.org/10.1080/07036337.2023.2270670

48. Li, L. (2008). India’s Security Concept and Its China Policy in the Post-Cold War Era. The Chinese Journal of International Politics, 2(2), 229–261. https://doi.org/10.1093/cjip/pon009

49. Liivoja, R. (2024). Protecting Warfighters from Superfluous Injury and Unnecessary Suffering. In M. Killingsworth & T. McCormack (Eds.), Civility, Barbarism and the Evolution of International Humanitarian Law: Who do the Laws of War Protect? (pp. 177–199). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108764049.010

50. Lupu, Y., & Wallace, G. P. R. (2024). The Laws of War and Public Support for Foreign Combatants. International Organization, 78(4), 823–852. https://doi.org/10.1017/S0020818324000274

51. Lustgarten, L. (2015). The arms trade treaty: achievements, failings, future. International & Comparative Law Quarterly, 64(3), 569–600. https://doi.org/10.1017/S0020589315000202

52. Maskus, K. E. (2022). The International Intellectual Property System from an Economist’s Perspective. In H. Grosse Ruse-Khan, & A. Metzger (Eds.), Intellectual Property Ordering beyond Borders (pp. 3–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009071338.003

53. McClean, D. (2002). The Hague Convention on International Child Abduction. By Paul R. Beaumont and Peter E. McEleavy [Oxford: Oxford University Press, 1999, ISBN 0–19–826064–4. xxv + 332 pp £65]. International & Comparative Law Quarterly, 51(1), 188–189. https://doi.org/10.1093/iclq/51.1.188

54. McClelland, J. (2003). The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional Protocol I. International Review of the Red Cross, 85(850), 397–415. https://doi.org/10.1017/S0035336100115229

55. McElroy, R. J. (1991). The Geneva Protocol of 1925. In M. Krepon, & D. Caldwell (Eds.), The Politics of Arms Control Treaty Ratification (pp. 125–166). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1007/978-1-137-04534-8_4

56. McKinnon, C. (Ed.). (2008). Issues in Political Theory. Oxford University Press.

57. Mearsheimer, J. J. (2022). The Causes and Consequences of the Ukraine War. Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development, 21, 12–27.

58. Melzer, N. (2008). The Principle of Distinction under International Humanitarian Law. In N. Melzer (Ed.), Targeted Killing in International Law (pp. 300–366). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199533169.003.0011

59. Muchlinski, P. T. (2021). Intellectual Property and Technology Transfer. In P. T. Muchlinski (Ed.), Multinational Enterprises and the Law (3rd Ed., pp. 469–508). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law/9780198824138.003.0012

60. Nadkarni, V., D’Anieri, P., Kerr, S., Sharafutdinova, G., Pu, X., Ollapally, D. M., Velasco Junior, P., Moore, C., & Divsallar, A. (2024). Forum: The Russia – Ukraine War and Reactions from the Global South. The Chinese Journal of International Politics, 17(4), 449–489. https://doi.org/10.1093/cjip/poae021

61. Nedeski, N. (Ed.). (2022a). The Distinction between Bilateral and Multilateral Legal Relations in the International Law of Obligations. In Shared Obligations in International Law (pp. 54–96). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108893985.003

62. Nedeski, N. (Ed.). (2022b). The Distinction between Bilateral and Multilateral Legal Relations in the International Law of Obligations. In Shared Obligations in International Law (pp. 54–96). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108893985.003

63. Ní Shúilleabháin, M., & Trimmings, K. (2024). The Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations 1970: An effective mechanism for regulating divorce as between the UK and the EU post-Brexit? International Journal of Law, Policy and the Family, 38(1), ebae019. https://doi.org/10.1093/lawfam/ebae019

64. Olechowski, A. L., Eppinger, S. D., Joglekar, N., & Tomaschek, K. (2020). Technology readiness levels: Shortcomings and improvement opportunities. Systems Engineering, 23(4), 395–408. https://doi.org/10.1002/sys.21533

65. Osano, H. M., & Koine, P. W. (2016). Role of foreign direct investment on technology transfer and economic growth in Kenya: A case of the energy sector. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1), 31. https://doi.org/10.1186/s13731-016-0059-3

66. Osimen, G. U., Newo, O., & Fulani, O. M. (2024). Artificial intelligence and arms control in modern warfare. Cogent Social Sciences, 10(1), 2407514. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2407514

67. Pandey, N., de Coninck, H., & Sagar, A. D. (2022). Beyond technology transfer: Innovation cooperation to advance sustainable development in developing countries. WIREs Energy and Environment, 11(2), e422. https://doi.org/10.1002/wene.422

68. Peters, A. (2017). The refinement of international law: From fragmentation to regime interaction and politicization. International Journal of Constitutional Law, 15(3), 671–704. https://doi.org/10.1093/icon/mox056

69. Pomson, O. (2023). ‘Objects’? The Legal Status of Computer Data under International Humanitarian Law. Journal of Conflict and Security Law, 28(2), 349–387. https://doi.org/10.1093/jcsl/krad002

70. Qi, Y., & Chu, X. (2022). Development of the digital economy, transformation of the economic structure and leaping of the middle-income trap. China Political Economy, 5(1), 14–39. https://doi.org/10.1108/CPE-09-2022-0012

71. Raslan, R. A. A. (2024). Climbing up the Ladder: Technology Transfer-Related Policies in the Context of the Belt and Road Initiative. Utrecht Law Review, 20(1), 19–43. https://doi.org/10.36633/ulr.922

72. Ratner, S. R. (2011). Law Promotion Beyond Law Talk: The Red Cross, Persuasion, and the Laws of War. European Journal of International Law, 22(2), 459–506. https://doi.org/10.1093/ejil/chr025

73. Rid, T. (2012). Cyber War Will Not Take Place. Journal of Strategic Studies, 35(1), 5–32. https://doi.org/10.1080/01402390.2011.608939

74. Saeed, L. (2025). The Impact of Military Expenditures on Economic Growth: A New Instrumental Variables Approach. Defence and Peace Economics, 36(1), 86–101. https://doi.org/10.1080/10242694.2023.2259651

75. Schindler, D., & Toman, J. (2004a). No. 9 Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles under 400 Grammes Weight. In The Laws of Armed Conflicts (pp. 91–93). Brill. https://doi.org/10.1163/9789047405238_012